Por Osvaldo Bertolino

Atual ofensiva da direita contra a democracia na Venezuela, com perfil nazifascista e conteúdo da roubalheira neoliberal, tem um fio histórico. Hostilidades recente ao presidente democraticamente reeleito Nicolás Maduro fazem parte de um processo montado nos Estados Unidos para pilhar outras nações à base de um gigantesco aparato militar e ideológico.

Por qualquer ângulo que se olhe para o regime dos Estados Unidos é impossível não ver criminosos de guerra. Os senhores da guerra são uma importante fonte de poder. A ordem militar, até a década de 1950 uma instituição débil, transformou-se no escalão mais importante e mais caro do governo dos Estados Unidos. Saíram de cena os sorridentes homens de relações públicas e apareceu a face da sinistra burocracia instalada na máquina de guerra. Todos os fenômenos políticos e econômicos passaram a ser julgados à luz de interpretações militares.

O “realismo militar” dos chefes militares instalados no poderoso Estado-Maior Conjunto transformou-se no guia mais inspirado do grupo dirigente do país. Desde os anos da Segunda Guerra Mundial, essa força ampliou seu campo de ação em assuntos relativos à política exterior e doméstica do país e atualmente pode-se dizer que a ordem militar do Estado-Maior Conjunto está solidamente instalada no Estado.

Existem dois governos nos Estados Unidos. O primeiro é o governo sobre o qual o mundo se informa na internet, no rádio, na televisão e nos jornais, e as crianças nos livros escolares. O segundo é invisível e conduz a espionagem e a rede de informações, um aparato maciço que emprega centenas de milhares de pessoas secretamente e conduz a política externa do país. Esse governo invisível emergiu das imposições dos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial.

Mundo ocidental

Os demais países centrais, exaustos pela guerra, foram obrigados a aceitar essa ordem em troca de ajuda para a sua reconstrução. Assim, os Estados Unidos deixaram de ser apenas mais um agregado no conjunto de países que lutavam por pedaços do mundo e passaram a ocupar o pico de uma pirâmide solidamente dirigida por eles. As regras desse jogo foram definidas num momento privilegiado para o grande país americano. Nenhum representante do chamado Terceiro Mundo participou desses tratados.

A Europa, destruída e ensanguentada por duas grandes guerras num curto espaço de tempo, não estava em condições de se opor à grande capacidade de produção norte-americana proporcionada pela Segunda Revolução Industrial — que dotou o país de uma poderosa e inovadora indústria. Na Ásia, o Japão, destroçado pela guerra, foi ocupado pelos Estados Unidos, que ditaram o rumo da sua reconstrução.

Esse processo do pós-Segunda Guerra Mundial que desencadeou a dominação norte-americana no chamado mundo ocidental, portanto, levou o capitalismo a uma transformação profunda. No final dos anos 1940, somente os Estados Unidos estavam em condições de exportar capital em grande escala. E o país usou essa condição privilegiada para manter sob o seu controle as rédeas num mundo que buscava alternativas ao seu modelo político e econômico.

Na Europa, o projeto social-democrata procurou adaptar a economia planejada à tradição comercial liberal do velho continente. No Japão, o Estado se reforçava para desempenhar um papel de destaque no planejamento econômico. E cerca de um terço da população mundial rompeu com esses paradigmas e se juntou à União Soviética para reforçar o sistema de economia totalmente planificada. Desde então, os Estados Unidos intervieram em vários países e promoveram uma feroz cruzada anticomunista em todo o mundo.

Declaração de Independência

A política norte-americana sempre foi expansionista e agressiva com a América Latina. A própria constituição dos Estados Unidos como nação encerra uma contradição entre o que foi proclamado dia 4 de julho de 1776, quando o povo norte-americano aprovou a Declaração de Independência, e a política exterior da jovem pátria. As premissas do expansionismo continental norte-americano foram criadas com as guerras contra a população originária e as reivindicações dos latifundiários do Sul do país de ampliar o território avançando pelas fronteiras de seus vizinhos. William Foster, estudioso da história política do continente americano, diz que o próprio nome do país — Estados Unidos da América — expressa suas pretensões panamericanas.

Já no começo do século XIX, a contradição entre os princípios humanitários e democráticos proclamados pela Declaração de Independência e a política exterior do jovem Estado levou à renúncia das suas tradições libertárias. A doutrina do direito natural de todos os povos decidirem seu próprio destino — um dos fundamentos da Declaração de Independência — passou a ser interpretada de modo a justificar como “natural” o expansionismo norte-americano. Para os dirigentes dos Estados Unidos, essa doutrina dava ao país o direito de encarar o continente como sua área de influência direta.

Colônias sul-americanas

Com esse argumento, a princípio os presidentes Thomas Jefferson e John Adams “compraram” a Luisiana — que pertencia à França — e ocuparam a Flórida — que pertencia à Espanha. Depois, no dia 2 de dezembro de 1823, com a mensagem do presidente James Monroe ao Congresso, foi proclamada a famosa “Doutrina Monroe” — que expressa sem ambiguidades as pretensões norte-americanas à hegemonia em todo o hemisfério ocidental.

Monroe não foi efetivamente o pai da criança — antes dele, todos os presidentes haviam trabalhado para moldar aquela ordem. A mensagem do presidente foi a consequência de um movimento na Europa — envolvendo Inglaterra, França e Espanha — que pretendia “pacificar” as colônias sublevadas na América do Sul. A França enviou o seu exército à Espanha para repor no trono Fernando VII, monarca espanhol deposto por uma onda revolucionária, e despertou a reação da Inglaterra.

As colônias sul-americanas sublevadas estavam dentro do círculo comercial inglês e a França havia prometido devolvê-las à Espanha. O êxito francês significaria a automática conquista do direito de comércio na região. A Inglaterra, então, propôs aos Estados Unidos uma união para travar as pretensões francesas e sugeriu que o acordo fosse selado por uma declaração conjunta baseada no poderio marítimo dos dois países anglo-saxônicos.

Declaração conjunta

Quando Monroe tomou conhecimento da proposta inglesa, imediatamente consultou os ex-presidentes Thomas Jefferson e Jacobo Madison — e recebeu o conselho de aceitar o plano da Inglaterra, mas com uma modificação. Jefferson disse que o assunto era da mesma magnitude da Ata da Independência dos Estados Unidos. “Aquela nos fez uma nação, esta fixa na nossa bússola a rota a seguir através do oceano do tempo que se abre perante nós”, disse ele. “A América, tanto no Norte como no Sul, tem um conjunto de interesses diferentes dos da Europa e que lhe são muito próprios.”

A proposta da Inglaterra foi aceita, mas a declaração conjunta, recusada. Assim, no dia 2 de dezembro de 1823 o mundo conheceu a mensagem de Monroe e soube que os Estados Unidos haviam deixado a Inglaterra de lado e tomado a decisão de determinar os destinos dos povos da América. Em vez de dar a mão para a Inglaterra, os Estados Unidos deram um pontapé na Europa. De mãos livres, se apoderaram dos territórios que estavam em seus planos — como Cuba e Porto Rico —, iniciaram a monopolização do comércio na região e começaram a exportação maciça de seus capitais para os países que se tornaram independentes.

Desde então, a propaganda expansionista invocou esses princípios para justificar as ações políticas e militares extraterritoriais dos Estados Unidos. Para os meios de comunicação fortemente vinculados ao poder econômico, os norte-americanos têm o dever natural e sagrado de levar as suas tradições “liberais” e “democráticas” aos povos “incultos” do resto do mundo. Por mais simplista e racista que esse pensamento possa parecer, ele é abertamente proclamado no país desde a instauração do chamado Destino Manifesto — uma “teoria” que surgiu e se difundiu nos Estados Unidos na metade do século XIX, segundo a qual os norte-americanos nasceram para ser o melhor povo do mundo.

Anticomunismo sem escrúpulo

É muito forte a influência da religião nessa “teoria”, um destino que teria sido profetizado pela “providência divina”. O ex-presidente George W. Bush, por exemplo, levava ao pé da letra a frase “In God we trust (Em Deus nós confiamos)” impressa nas notas do dólar. Quando ele era presidente, as reuniões ministeriais na Casa Branca começavam com orações; frases bíblicas sempre apareciam em seus discursos.

Em sua gestão, Bush propôs a canalização de recursos sociais para entidades religiosas, a autorização de preces e sermões em escolas públicas, o subsídio a faculdades geridas por grupos religiosos e o financiamento do trabalho de entidades religiosas em presídios — uma ofensiva jamais feita, apesar da tradição religiosa do país, contra a separação entre igreja e Estado, um dos princípios basilares consagrado na Primeira Emenda à Constituição.

O ex-presidente norte-americano certamente não era refém da fé e pode-se dizer que a rigor ele tomava o nome de Deus em vão. Por trás de sua política estavam os interesses de uma parcela significativa da economia que lidera o mundo. A ideologia do Destino Manifesto age como um poderoso elemento mobilizador da energia do país para a conquista de novos territórios. Ao longo da história, ela foi um verdadeiro elixir do expansionismo e do intervencionismo norte-americano.

No século XX, particularmente na sua segunda metade, essa ideia, traduzida em anticomunismo sem escrúpulo, permeou a propaganda do regime norte-americano, marcada pela Doutrina Truman com seus aparatos financeiros dos tratados de Bretton Woods e seu braço armado, a Organização do Tratado do âtlântico Norte (Otan), proclamada pelo então presidente Harry Truman sob as cinzas da Segunda Guerra Mundial. E isso explica a visão dominante no país de que o restante do planeta — sobretudo o chamado Terceiro Mundo — é cultura e economicamente subdesenvolvido.

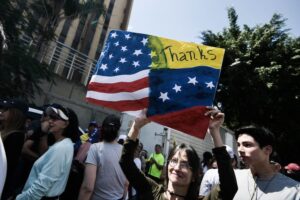

Essa propaganda ganhou, evidentemente, novos contornos desde a queda do muro de Berlim, mas sua essência permanece a mesma e constitui, basicamente, em levar a “democracia” aos países que recusam a cartilha de Washington e em “ensinar” os “segredos” da boa gestão econômica. O aparato de propaganda norte-americano, por exemplo, contra todas as evidências diz que a presença dos Estados Unidos em países invadidos ou sob sua vigilância — como a Ucrânia — tem missão modernizadora e libertária. Mesmo quando os fatos insistem em desmenti-lo, nas entrelinhas essa ideia é largamente difundida.

Democracia mundial

A reprodução acrítica dessa prática pela mídia brasileira é bem conhecida, como seu viu na recente visita do presidente Nicolás Maduro. Ignoram o princípio básico da soberania dos povos — caberia ao povo venezuelano, se fosse o caso, reunir forças para derrocar o seu governo, como já fizeram outros povos, inclusive o brasileiro —, pilar da democracia mundial. Tampouco o direito internacional, descaradamente golpeado.

Foi assim com o golpe militar pró-Estados Unidos de 1964 no Brasil. E com os movimentos congêneres que se alastraram pela região nos anos 1950-1960-1970. E etc. A política externa do regime de Washington segue a lógica de que a economia norte-americana depende das imensas riquezas da América Latina. Logo, seus destinos políticos devem ser controlados pelos interesses econômicos dos Estados Unidos.

A “Doutrina Monroe” ainda é um punhal cravado nas entranhas dos nossos povos. De George Washington até Joe Baden, os 46 presidentes que passaram pela Casa Branca não mudaram a essência expansionista da política externa dos Estados Unidos. Hoje, com o agravamento da crise estrutural da economia norte-americana decorrente dos seus monumentais déficits comercial e orçamentário, recrudesce a lógica da “Doutrina Monroe”.

Embora sem perder a hegemonia, no século passado — principalmente após a Segunda Guerra Mundial — os Estados Unidos travaram uma dura disputa comercial com a Europa e o Japão. Agora, diante da formação de megablocos comerciais relativamente sólidos — particularmente a União Europeia —, o controle de sua área de influência não pode correr o menor risco de enfraquecer. O seu domínio político e econômico, portanto, precisa de amarras jurídicas mais firmes para enfrentar as recorrentes tentativas de insurgência na região e fechar os espaços para eventuais investidas de outros blocos comerciais.

Obra de Lênin

Esse foi o sentido político da proposta da Área de Livre Comércio das Américas (Alca), derrotada pela ascensão de governos progressistas na região, iniciada com a eleição de Hugo Chávez na Venezuela, em 1998. O sempre atual diagnóstico de Vladimir Lênin, o líder da Revolução Russa de 1917, no Capítulo X da obra Imperialismo – Fase Superior do Capitalismo, intitulado O lugar do imperialismo na história, diz que o imperialismo é, pela sua essência econômica, o capitalismo monopolista. Ele pode ser aplicado inteiramente à atual situação.

Além de outras características, Lênin afirmou que os monopólios agudizam a luta pela conquista das mais importantes fontes de matérias-primas. “A posse monopolista das fontes mais importantes de matérias-primas aumentou enormemente o poderio do grande capital e agudizou as contradições entre a indústria cartelizada e a não cartelizada”, escreveu ele. “Aos numerosos ‘velhos’ motivos da política colonial, o capital financeiro acrescentou a luta pelas fontes de matérias-primas, pela exportação de capitais, pelas ‘esferas de influência’, isto é, as esferas de transações lucrativas, de concessões, de lucros monopolistas, etc., e, finalmente, pelo território econômico em geral”, acrescentou.

Outra importante constatação de Lênin é que da tendência dos monopólios para a dominação em vez da tendência para a liberdade, da exploração de um número cada vez maior de nações pequenas ou fracas por um punhado de nações riquíssimas ou muito fortes, originaram os traços distintivos do imperialismo. “Esse capital financeiro que cresceu com uma rapidez tão extraordinária, precisamente porque cresceu desse modo não tem qualquer inconveniente em se apossar das colônias — as quais devem ser conquistadas não só por meios pacíficos pelas nações mais ricas”, escreveu ele. “A comparação, por exemplo, entre a burguesia republicana norte-americana e a burguesia monárquica japonesa ou alemã mostra que as maiores diferenças políticas se atenuam ao máximo na época do imperialismo. E não porque essa diferença não seja importante em geral, mas porque em todos esses casos se trata de uma burguesia com traços definidos de parasitismo”, acrescentou.

Poderio militar

A radiografia é perfeita para se entender o atual estágio da economia norte-americana. De acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA), caso se mantenha o consumo médio das duas últimas décadas as atuais reservas mundiais de petróleo devem exaurir-se antes de 100 anos. Os Estados Unidos, maiores consumidores do mundo, responsáveis todos os anos pela combustão de 30% do petróleo extraído no planeta, sabem que essa limitação é crítica para a sua hegemonia.

Assim, ao mesmo tempo em que gastam fortunas no desenvolvimento de alternativas energéticas — como as células de hidrogênio, por exemplo —, procuram assegurar-se de suprimentos que permitam ao país atravessar as próximas décadas. Para tanto, pretendem explorar até jazidas localizadas em áreas protegidas como reserva ambiental, no Alasca.

É evidente que uma economia com essas características, com o peso de um Produto Interno Bruto (PIB) que rompe a barreira dos US$ 8 trilhões, não tem como conviver com a paralisia das engrenagens que lhe são peculiares. A disparidade de poder — sobretudo militar — entre os Estados Unidos e os demais países também deve ser considerada nessa equação. Seu histórico é um bom guia para se entender o que isso significa.

Tensões abafadas

Sob a proteção do guarda-chuva nuclear norte-americano, esteio da Guerra Fria, as demais potências capitalistas se desenvolveram num ambiente sem guerras entre elas. A economia japonesa, umbilicalmente ligada à economia norte-americana, floresceu. E a Europa Ocidental evoluiu ao ponto de construir uma entidade supranacional, a União Europeia. Os grandes conflitos mundiais estavam sujeito ao direito internacional.

Assim, nuitas tensões antes abafadas pelo jogo internacional afloraram e foram reduzidas à pura expressão militar. Novos inimigos, reais ou forjados, entraram em cena e passaram a ser considerados pela estratégia expansionista como alvos — destacadamente as nações e regimes que não rezam pela cartilha de Washington. No âmbito imperialista, esse quadro foi construindo uma tática belicosa fundada basicamente num imaginário “choque de civilizações” — ideia expressa por Samuel Huntington em seu livro homônimo. Segundo o autor, a conjunção da “civilização confuciana com a islâmica” seria, hoje, a maior ameaça ao ocidente. O corte é mais econômico do que geográfico.

Na verdade, a relação do ocidente com o oriente é uma das formas clássicas de entender a configuração mundial moldada por duas guerras mundiais — e algumas guerras locais — ao longo do século XX. Mais do que projeções geográficas e culturais, esse modo de ver o planeta é corroborado pela análise econômica. A economia capitalista asiática, umbilicalmente ligada à economia norte-americana, tem um crédito monumental em títulos do Tesouro dos Estados Unidos — recursos que financiam os gigantescos déficits do império. Foi o repatriamento de uma parte dessas aplicações que provocou a “crise asiática” do final dos anos 1990. Com a ofensiva da “globalização”, aquelas nações externamente vulneráveis, dependentes de mercados e de fontes de matérias-primas externos, beijaram a lona. O Japão, que enfrenta uma longa crise, é o país da região com maiores dificuldades para se levantar. Para complicar mais ainda o cenário japonês, há em seu flanco a pujante economia chinesa — que ocupou em larga medida o seu mercado mundial.

Esse quadro tem tudo a ver com a dinâmica da especulação financeira internacional. A “bolha especulativa” chegou ao seu limite com o esgotamento da capacidade mundial de financiamento do alucinado endividamento público norte-americano pelo agravamento da crise de seus principais financiadores. Assim, os Estados Unidos também passaram a enfrentar o problema da vulnerabilidade externa. E o tombo da economia norte-americana, que inevitavelmente levaria as demais economias à bancarrota, passou a assombrar o mundo.

Aparelhos ideológicos

No pós-Segunda Guerra Mundial, o regime norte-americano fincou suas bandeiras no oriente porque era real a possibilidade de o continente asiático seguir por um caminho próprio. Coréia e China são exemplos nesse sentido. Com seu feixe de tradições preservado, a China, por exemplo, inventou o seu próprio modelo de desenvolvimento, seu próprio estilo de fazer a roda da economia girar. De quebra, o país tem sido hábil em adaptar-se às transformações do ambiente em que atua, em absorver, mesmo que de projetos rivais e teorias adversárias, aquilo que é fundamental ao seu desenvolvimento.

Essa flexibilidade inteligente é um dos aspectos mais notáveis do sistema chinês. Aquele país tem grande interesse na disposição das peças políticas no tabuleiro mundial — assim como a Rússia. Essa contradição talvez seja o maior ponto de interrogação que se forma com a decisão dos brutamontes de Washington de forçar um atalho na busca de uma estratégia que responda à desesperadora necessidade de uma saída para a crise econômica norte-americana.

Esses fatos demonstram que é falso o argumento dos aparelhos ideológicos do regime de que as armas norte-americanas têm um sentido defensivo, uma função política de balanço de forças. Quando se vira a moeda, a sua outra face revela que o belicismo está mais perto do que se imagina. Além do conflito na Ucrânia, sob o ardiloso pretexto de combate ao narcotráfico e ao terrorismo o Pentágono segue apregoando aos quatro ventos que entre os alvos de sua doutrina de atacar primeiro estão organizações políticas e países da América Latina. Chama a atenção, nesse sentido, a proliferação de bases militares norte-americanas na região e a formação de equipes especializadas para responder pelos assuntos latino-americanos, encarregadas do roteiro de hostilidades a Cuba e a Venezuela — e a quem os apoia.