Getúlio Vargas no Palácio do Catete anuncia a criação da Petrobras

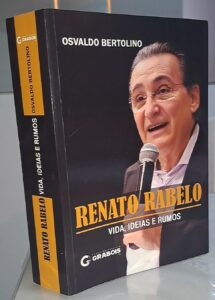

Por Osvaldo Bertolino

Em 3 de outubro de 1953, exatamente três anos após ter sido eleito para o segundo governo, o presidente Getúlio Vargas sancionou a lei que criou a Petrobras. O anúncio se deu num discurso no Palácio do Catete, a sede do governo, sobre suas principais realizações. “O Congresso acaba de consubstanciar em lei o plano governamental para a exploração do nosso petróleo. A Petrobras assegurará não só o desenvolvimento da indústria petrolífera nacional como contribuirá decisivamente para limitar a evasão de nossas divisas. Constituída com capital, técnica e trabalho exclusivamente brasileiros, a Petrobras resulta de uma firme política nacionalista no terreno econômico, já consagrada por outros arrojados empreendimentos, em cuja viabilidade sempre confiei”, disse.

Na país havia amadurecido a consciência de que o setor energético — especialmente a indústria do petróleo — é peça-chave do desenvolvimento econômico e social. Tanto que o Projeto de Lei que criou o monopólio do setor atingiu amplo consenso, apesar das pressões dos interesses internacionais já no momento da votação no Congresso Nacional.

A Petrobras nasceu como consequência da batalha pelo controle estatal do petróleo, condição fundamental para a defesa da soberania nacional. E, por ter esse simbolismo, nunca foi aceita pelas forças conservadoras, devidamente caracterizadas como entreguistas. Os recentes ataques à estatal, agora mais intensos por conta do pré-sal, são apenas mais um capítulo dessa história

Por trás dos arroubos dos patriotas de ocasião e raivosos publicistas que manifestam “indignação” com a profusão de denúncias oportunistas que envolveram a Petrobras estão questões como a batalha mundial pelo petróleo e, em torno dela, a soberania nacional e a união do Brasil com seus vizinhos. A união energética historicamente representou um dos maiores motivos de integração entre os povos. A União Europeia, para citar um exemplo recente, começou a surgir em 1951 com a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Inicialmente, a preocupação básica era o suprimento de energia.

No caso da América do Sul, há um fator que facilita essa integração: os países da região, excetuando Brasil e Chile, têm mais energia do que necessitam. Não há nada mais natural do que vender o excedente a quem precise. Para que esse comércio ocorra, contudo, são necessárias obras gigantescas, que tendem a consolidar a ligação entre os países. Só o gasoduto entre Brasil e Bolívia, para se ter uma base, custou mais de US$ 2 bilhões. Ninguém faria uma obra desse porte se não fosse para ter uma relação de longo prazo. Essa ideia, no entanto, sempre enfrentou forte oposição dos interesses que dominam a economia mundial; a indústria do petróleo, que nasceu no final do século XIX, por ser fonte constante de riqueza se tornou desde cedo essencialmente monopolista.

Monteiro Lobato

No Brasil, a luta pela soberania energética é antiga. A confirmação da existência de petróleo no país foi uma vitória das forças patrióticas e progressistas, que sempre demarcaram campo com os entreguistas. O escritor Monteiro Lobato disse em seu livro O escândalo do petróleo, de 1936, que existiam duas visões geológicas: uma paga para “engazopar” o público, outra para o uso interno dos trustes. Até então, escreveu, o Brasil vivia em regime de compartimentos estanques. A imensa extensão territorial do país e a falta de bons transportes fizeram os brasileiros serem regionais. Nasciam e morriam em um desses compartimentos e quando alguém desejava viajar corria para a Europa. As coisas começavam a mudar graça ao petróleo; o brasileiro já circulava mais, de automóvel ou de avião, e estava descobrindo o Brasil rapidamente. O país estava se transformando em uma grande coisa.

Aquele homenzinho de grossas sobrancelhas percorria o país, de Norte a Sul e de Leste a Oeste, pregando patriotismo. “Não temos petróleo? Falta-lhe (ao governo) em olhos o que lhe sobra em traidores vendidos aos interesses estrangeiros”, escreveu. Mas, afirmou, “havemos de dar olhos ao Brasil”. “Havemos de obrigá-lo a ver, a convencer-se da existência do gigantesco lençol subterrâneo. Se a fé move montanhas, a convicção rompe o seio da terra e arranca de lá os seus tesouros. Não sei, concluí em uma das minhas pregações, que sacrifício eu não faça para ver meu país arrancado à miséria crônica e elevado ao poder e à riqueza pela força mágica do maravilhoso sangue negro da terra”, asseverou.

Impulsionado por essa ideia, Monteiro Lobato escreveu cartas ao presidente Getúlio Vargas expondo o que considerava a verdade sobre o problema do petróleo no Brasil, que lhe renderia uma prisão. “O petróleo! Nunca o problema teve tanta importância; e se com a maior energia e urgência o senhor não toma a si a solução do caso, arrepender-se-á amargamente um dia, e deixará de assinalar a sua passagem pelo governo com a realização da ‘grande coisa’. Eu vivi demais esse assunto. No livro O escândalo do petróleo denunciei à nação o crime que se cometia contra ela (…). Doutor Getúlio, pelo amor de Deus, ponha de lado a sua displicência e ouça a voz de Jeremias. Medite por si mesmo no que está se passando. Tenho certeza de que se assim o fizer, tudo mudará e o pobre Brasil não será crucificado mais uma vez”, escreveu.

Batalha mundial

A decisão brasileira de nacionalizar suas reservas foi uma resposta aos propósitos dos monopólios que se formaram com a história do imperialismo do século XIX e do início do século XX. Eram tempos de partilhas de mercados, de guerras mundiais, de modificações nas correlações de forças e de soberanias nacionais ameaçadas. Na América Latina, território historicamente cobiçado pelos norte-americanos, o México nacionalizou seu petróleo em 1938 e a Argentina já explorava suas jazidas na década de 1940. Chile e Bolívia encaminhavam-se para o monopólio do Estado.

A formação do bloco socialista tirou do campo de visão dos grupos privados importantes reservas mundiais — um dos quatro maiores lençóis de petróleo, o do Mar Cáspio, passou para as mãos dos povos soviéticos. O drama do petróleo entrava em uma fase nova, marcada pelo avanço da democracia contra o imperialismo. Já naquela época, as concessões abarcavam regiões imensas.

Uma companhia norte-americana era concessionária de toda a Abissínia — hoje Etiópia. Na Arábia Saudita, metade do país estava nas mãos de outras duas empresas dos Estados Unidos. Em 1945, o Paraguai outorgou a uma petrolífera norte-americana concessões que compreendiam dois terços do seu território. Na Venezuela, regiões imensas foram entregues às companhias norte-americanas e inglesas. Os Estados Unidos controlavam mais de 80% do petróleo do mundo capitalista, cerca de 70% de toda a produção mundial. Em muitos países, como a Venezuela, populações miseráveis vegetavam em torno de poços riquíssimos.

A luta pelo petróleo nacional, portanto, brotou em plena batalha mundial pelas reservas petrolíferas. Era uma questão que requeria a união do povo brasileiro e um governo minimamente comprometido com a independência nacional. Apoiada na tenacidade dos pioneiros — como Monteiro Lobato —, e fortalecida pelo esclarecimento das campanhas do Partido Comunista do Brasil, com ampla mobilização esdudantil organizada pela União Nacional dos Estudantes (UNE), a palavra de ordem O petróleo é nosso abriu caminho entre todas as barragens e emergiu como um grande movimento popular em defesa da soberania nacional.

Além da mobilização popular e das denúncias na tribuna do Congresso Nacional, os comunistas apresentaram três projetos sobre o petróleo. De autoria do deputado Carlos Marighella, o primeiro — subscrito por Maurício Grabois, Gregório Bezerra, Henrique Oest, José Maria Crispim, Jorge Amado, Abílio Fernandes e Diógenes Arruda Câmara — dizia que “as jazidas de petróleo e gases naturais existentes no território nacional pertencem à União, a título de domínio privado imprescindível”. Ou seja: só brasileiros poderiam pesquisar e lavrar petróleo e gás.

O segundo — não há registro conhecido de subscrição — declarava de utilidade pública o abastecimento nacional de petróleo. Isto é: a produção, importação, exportação, refino, transporte, construção de oleoduto, distribuição e comércio seriam exclusividade de empresas de capital nacional, com 51% das ações em poder do Estado.

O terceiro projeto de Marighella — subscrito por Maurício Grabois, Diógenes Arruda Câmara, João Amazonas, Henrique Oest, Gregório Bezerra, Gervásio Azevedo, Jorge Amado e Abílio Fernandes — criava o Instituto Nacional do Petróleo, entidade autárquica com ampla competência. Além destes três projetos, Abílio Fernandes apresentou outro, em nome da bancada comunista, regulamentando a aplicação dos artigos 152 e 153 da Constituição de 1946, relativos às minas e demais riquezas do subsolo.

Segundo o projeto, “os decretos de concessões de petróleo e de autorizações de lavra” seriam “conferidos exclusivamente a brasileiros ou sociedades organizadas no país”. As propostas pararam na Comissão de Constituição e Justiça e o assunto passou a ser monopolizado por uma nova legislação que seria enviada ao Congresso pelo presidente Eurico Gaspar Dutra. A concretização do monopólio estatal do petróleo, contudo, só viria no segundo governo do presidente Getúlio Vargas.

Ao longo dos debates, ficou evidenciada a importância da “batalha pelas reservas”. O deputado comunista Pedro Pomar disse na tribuna da Câmara que o problema fundamental do Brasil era produzir petróleo para o consumo doméstico e assegurar reservas para qualquer emergência. Segundo Pomar, os brasileiros não podiam ficar à mercê da política agressiva e provocadora de guerra dos norte-americanos.

Pai dos neoliberais

Desde cedo, os defensores da posse do petróleo pelo Estado compreenderam a importância dessa bandeira para o desenvolvimento nacional e a defesa da soberania do país. O petróleo é a base principal da economia e do poder do Estado nacional. Por ter essa importância, os entreguistas brasileiros nunca aceitaram a Petrobrás.

Nos anos 1940-1950, as ações para impedir a posse estatal do petróleo tinham muito a ver com o desdobramento do dramático episódio conhecido como “Guerra do Chaco”, tramada pela Standard Oil. No seu final, o Brasil assinou os Tratados de 1938 pelos quais ganhou uma região para pesquisar petróleo. O governo brasileiro havia construído a estrada de ferro Corumbá-Santa Cruz de la Sierra e recebeu a “área de estudo” como pagamento. O acordo seria desfeito em 1955, quando o governo do presidente Café Filho devolveu a área ao governo boliviano, que seria repassada à Standard Oil.

No caminho estava o pai dos neoliberais brasileiros, Eugênio Gudin, ministro da Fazenda. Ele se recusou a liberar os recursos necessários já aprovados no Congresso e destinados ao reinício das atividades do Conselho Nacional do Petróleo na região subandina boliviana. A mídia, que no Brasil combatia ferozmente o monopólio estatal do petróleo, saudou a atitude de Gudin como um gesto de “coragem e bom senso”. Em La Paz, o procedimento foi o mesmo. Festejaram, assim, o entreguismo brasileiro-boliviano, na pessoa de Gudin.

O alvo era a Petrobrás, que surgia como desmentido aos que só acreditavam nas maravilhas da iniciativa privada. Os monopólios privados sabiam que a estatal era a solução certa para o problema do petróleo brasileiro e que seria a base econômica-financeira do desenvolvimento nacional. Foi assim que começou a primeira campanha contra a Petrobras.

No início da década de 1960, no entanto, o monopólio estatal foi reforçado com a incorporação da importação de petróleo e da distribuição de derivados. A integração de todas as fases da indústria petrolífera — exploração, produção, transporte, refino e distribuição — no regime de monopólio permitiu ao país controlar a totalidade do seu petróleo. O setor evoluía em um ambiente iluminado pelo debate democrático e parecia intocável, apesar do assédio incessante das multinacionais.

Contratos de risco

Com a chegada do regime golpista de 1964, foram criadas as condições para a volta dos ataques privatistas. Já em 1965, a ditadura militar promulgou três decretos-lei: um que restituiu as refinarias estatizadas aos seus antigos proprietários e outros dois que retiraram a petroquímica e o xisto do monopólio estatal.

Em 1970, contrariando a essência da lei que instituiu o monopólio, a direção da Petrobras, cumprindo decisão do governo, reduziu o esforço exploratório, o que comprometeria o objetivo de atingir a auto-suficiência nacional. “A auto-suficiência no campo do petróleo, por mais desejável que seja, não é a missão de base da empresa”, declarou o então presidente da Petrobras, general Ernesto Geisel.

Ao mesmo tempo, a ditadura flertava com as multinacionais do setor. O primeiro resultado foi a associação da Petrobras à Mobil Oil e à National Iranian Oil Company para formar a Hormoz Petroleum Company, com atuação no Irã. Em outubro de 1975, Geisel, agora presidente da República, disse que as empresas multinacionais estavam autorizadas a explorar petróleo no Brasil, anunciando a adoção, pelo governo brasileiro, dos “contratos de ricos”.

Quatro anos depois, em dezembro de 1979, um telex da Presidência da Republica determinou à Petrobras a criação das condições necessárias à participação das multinacionais também na fase de produção. O objetivo era tornar os “contratos de risco” mais atrativos. No entanto, o país entrara na fase de lutas pela redemocratização e a decisão da ditadura provocou protestos.

Em manifesto de 28 de fevereiro de 1980, os sindipetros (sindicatos de petroleiros) disseram: “Estamos levantando a bandeira do ‘Petróleo é nosso!’, não pelo simples prazer de uma nova luta, mas pela vontade de preservar tudo o que foi conquistado com suor e sangue de nosso povo.”

Uma resolução das associações de geólogos de alguns estados e da Sociedade Brasileira de Geologia, dizia: “Conclamamos todos os colegas, principalmente aqueles que trabalham na Petrobras e outras empresas públicas, os sindicatos e associações profissionais, os parlamentares e todos os setores sociais do país para que retomemos juntos a luta: pela abolição dos contratos de risco; pela restauração integral do monopólio estatal do petróleo através da Petrobras; pelo controle da população sobre os recursos minerais e energéticos.”

De 1977 a 1988, foram assinados 243 “contratos de riscos”, que resultaram em 79 poços perfurados, em uma área de 1,5 milhão de quilômetros quadrados (superior à dos territórios da Inglaterra, Itália, Japão, Suiça, Grécia e Portugal juntos), e investimentos de US$ 1,25 bilhão, dos quais ingressaram no país US$ 350 milhões. Um resultado pífio. A Petrobras, no mesmo período, aplicou US$ 26 bilhões, perfurou 8.203 poços e descobriu os campos gigantescos de Marlin, Albacora e Barracuda — além de outros localizados onde vigoraram “contratos de risco”, nas áreas Sul-Tubarão, Estrela do Mar, Coral e Caravela.

Petrobras dividida

No governo do presidente Fernando Collor de Mello, surgiu a proposta do “Emendão”, uma tentativa de alterar a Constituição pela qual ele jurou fidelidade, que incluía a possibilidade de quebra do monopólio estatal do petróleo. O coordenador do Programa Nacional de Desestatização e presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Eduardo Modiano, disse que era possível reverter a tendência majoritária no Congresso Nacional contra a privatização da Petrobras. “Isso depende de emenda constitucional, mas acho que parlamentares e sociedade se sensibilizarão com o sucesso do programa de privatização e, aí, será viável a privatização da Petrobras”, declarou. A proposta recebeu, de pronto, o apoio do ministro do Planejamento, Paulo Haddad.

A ideia seria enterrada pelo presidente Itamar Franco, que declarou, em reunião com representantes da UNE, que a Petrobras e a Companhia Vale do Rio Doce não seriam privatizadas. “Enquanto eu for presidente essas estatais não serão privatizadas”, declarou. Contudo, quando Fernando Henrique Cardoso (FHC) assumiu o Ministério da Fazenda o assunto voltou à baila. “Esse assunto (a privatização da Petrobras) depende do Congresso, porque trata da questão do monopólio”, afirmou.

No governo FHC, a ideia de privatizar a Petrobrás surgiu oficialmente em 1996 quando Luis Carlos Mendonça de Barros, então presidente do BNDES — um tucano de alta plumagem —, desceu do muro para colocar o guizo no pescoço do gato. Era uma voz que deveria ser levada a sério; ele foi um daqueles baluartes da tribo que ajudava a manter no exílio gente como FHC e José Serra. A privatização não se concretizou, mas a aprovação da Emenda Constitucional nº 9, em 9 de novembro de 1995, quebrou o monopólio estatal e iniciou o processo de abertura da indústria petrolífera e gasífera no Brasil.

O primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva interrompeu o processo de esfacelamento que estava sendo preparado pelos tucanos para vender a Petrobras, de acordo com José Sérgio Gabrielli, que assumiu a presidência da estatal. “A Petrobras estava sendo dividida em partes, estava em processo de esfacelamento. Eu acho que a empresa teria sido vendida se nós não tivéssemos interrompido esse processo”, disse ele. A Petrobras só alcançou tantos resultados (auto-suficiência em petróleo, anunciada em 21 de abril de 2006)) porque não foi parar no “balcão das privatizações”, destacou.

Era dos dividendos

Lula falou sobre a sensação de presenciar essa conquista da estatal. “Eu acredito que ser brasileiro, conhecer a história da Petrobras e viver o 21 abril de 2006 como eu vivi, eu acho que é uma dádiva de Deus”, afirmou. O presidente lembrou as críticas que a estatal enfrentou no decorrer de sua história. “Eu sei que a Petrobras desde 1953, com o decreto de Getúlio Vargas, foi vítima de críticas daqueles pessimistas que gostam de criticar tudo, daquele mesmo que disse que a Petrobras não ia dar certo”, comentou. Com a descoberta do pré-sal, a condição estratégica da Petrobras como esteio da soberania nacional foi elevada a um patamar nunca imaginado e ainda não totalmente dimensionado.

Após o gole de 2016, com a fraude do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, a investida da direita impôs toque de silencio sobre o desmonte da Petrobras. Surgia a era dos dividendos como nova forma de saque, uma ofensiva que se utilizou das conhecidas fraudes da Operação Lava Jato. Com a volta de Lula à Presidência da República em 2023, iniciou-se a recuperação da empresa e a restauração da política de preços “abrasileirada”, sob ataque da mídia cartelizada que se reveza na artilharia, usando munições bem conhecidas desde o início da batalha pelo petróleo no Brasil.

São velharias requentadas que compõem o arcabouço das ideias que negam iniciativas do governo para a retomada dos investimentos, como o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), a reindustrialização do país, a volta da indústria naval e a retomada das refinarias. Tudo revestido de adjetivações agressivas para desqualificar sobretudo o presidente Lula, um festival de impropérios que atinge todos os que de alguma forma se identificam com o desenvolvimento nacional.