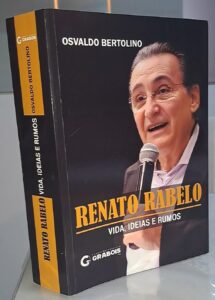

Prólogo do livro Renato Rabelo – vida, ideias e rumos

O sorriso largo não deixava dúvida. João Amazonas estava feliz ao receber uma placa homenageando seus quase sessenta e sete anos de militância comunista, perto de completar quarenta anos como principal dirigente do Partido Comunista do Brasil (PCdoB). Pouco antes, estivera na tribuna do X Congresso do Partido, realizado entre 9 e 12 de dezembro de 2001 no Centro de Convenções Riocentro, Rio de Janeiro, para apontar, com voz serena e embargada, Renato Rabelo, então vice-presidente, como seu substituto. A quarta geração de dirigentes estava assumindo o comando do Partido.

Os mais de oitocentos delegados, representando em torno de duzentos mil filiados, além dos convidados e trinta e duas delegações estrangeiras, ouviram, em silêncio absoluto, Amazonas dizer que Renato era um bom camarada, que vinha se destacando no Partido e procurando seguir suas tradições de luta.

Em pé, trajando terno e gravata, com as mãos apoiadas na mesa, Amazonas falou, num breve discurso, que completaria noventa anos de idade em 1º de janeiro de 2002 e não tinha mais condições físicas para ocupar o cargo máximo da direção partidária. Pediu aos seus camaradas dispensa da função. Não havia cargo vitalício no PCdoB, mas não estava pedindo aposentadoria, comunicou. Queria morrer em sua banca de trabalho, continuando a luta pelos ideais que procurou defender durante a vida. Seguiria membro do Comitê Central, agora no simbólico posto de presidente de honra.

Agradeceu pelo apoio que sempre teve “nas fileiras do glorioso e heroico Partido Comunista do Brasil” e virou-se para a esquerda, onde estava sua companheira de jornada, Elza Monnerat. Sentou-se lentamente. Com o gesto, retirou-se simbolicamente do posto que ocupava desde 1962, quando o Partido foi reorganizado. Às suas costas, um painel do Congresso ostentava as imagens de Karl Marx, Friedrich Engels e Vladimir Lênin.

Em cem anos de atividades do Partido Comunista do Brasil, passaram por sua direção, antes de Renato, à frente de gerações de dirigentes, Astrojildo Pereira – que liderou a fundação e os primeiros anos do Partido –, Luiz Carlos Prestes – que assumiu na Conferência da Mantiqueira, de 1943, na reconstrução após a ditadura do Estado Novo – e Amazonas, uma das lideranças da reorganização na Conferência extraordinária de 1962.

Nas duas conferências – de 1943 e de 1962 –, os comunistas recomeçavam praticamente do zero, uma atividade de construção e reconstrução do Partido que Amazonas comparava à mitológica Fênix, a ave da literatura grega que renasce de suas cinzas.

Passagem para Renato Rabelo

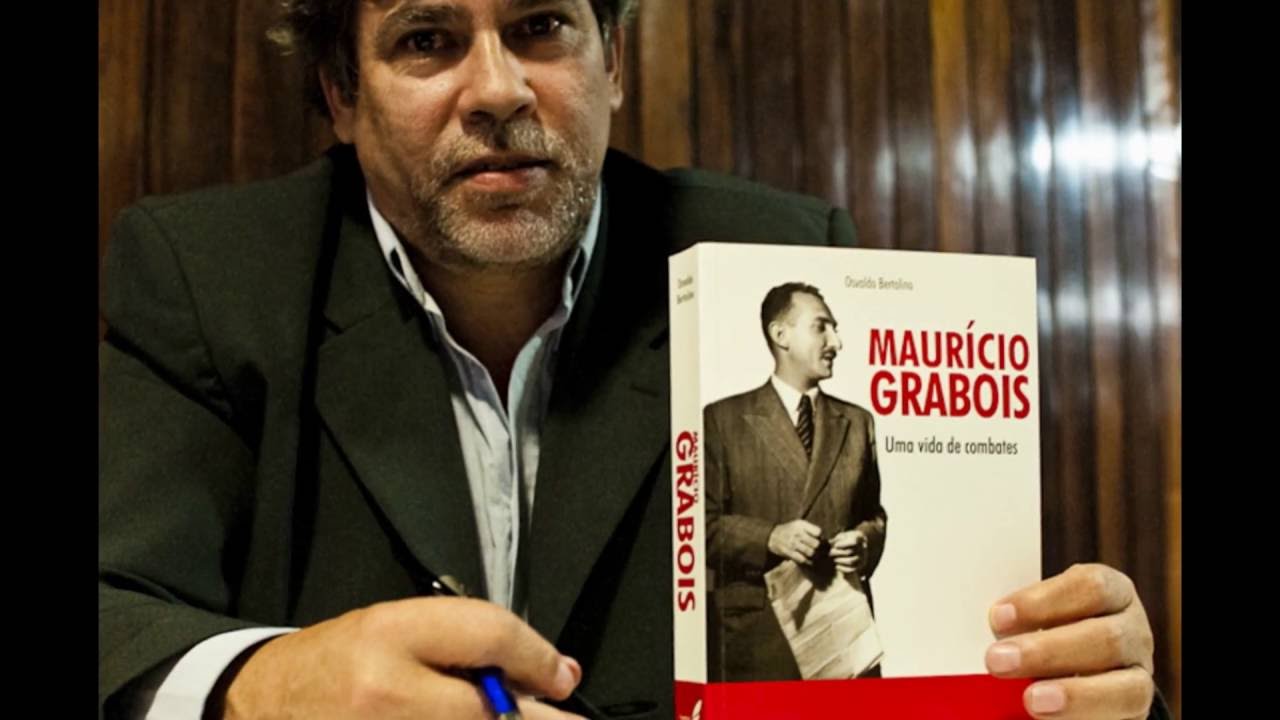

Na passagem de comando para Renato, Amazonas destacou o papel dos camaradas da direção coletiva na sua geração, dos quais lembrava com saudades e respeito pela sua combatividade. Citou Maurício Grabois, Pedro Pomar, Lincoln Oest, Carlos Danielli, Ângelo Arroyo, Luís Guilhardini e outros tantos que pagaram alto preço pela coragem de desafiar um regime de traição e brutalidade – a ditadura militar – para defender os interesses do povo.

Com os assassinatos daqueles camaradas, coube a ele maiores responsabilidades. O ingresso de Renato e outros dirigentes da Ação Popular (AP) no Partido, no começo da década de 1970, reforçou a direção. Foram recebidos com entusiasmo. Estavam entrando para o PCdoB em um momento de alto risco, quando a repressão atacava ferozmente os comunistas. A caçada aos que, de uma forma ou de outra, estavam ligados à Guerrilha do Araguaia era uma obsessão da ditadura militar.

Começava ali o trajeto que levaria à quarta geração de dirigentes, reunindo remanescentes da incorporação da Ação Popular e novas lideranças. Quando Renato ingressou no PCdoB, encontrou na direção quadros experientes, marcados por combates que vinham dos anos 1930. Não conheceu Grabois, morto em ação armada na Guerrilha do Araguaia, mas foi recebido por Amazonas, Pedro Pomar e Elza Monnerat, sobreviventes das matanças promovidas pela ditadura e antigos dirigentes comunistas.

Amazonas ingressou no Partido em Belém do Pará, sua terra Natal, onde fora preso em atividades da Aliança Nacional Libertadora (ANL), que organizava o Levante de 1935, assim como Pomar. Elza Monnerat viera do Rio de Janeiro. Ingressara no Partido em 1945. Foram lideranças da reorganização de 1962, quando o Partido enfrentou um surto revisionista e reformista, processo iniciado em 1956 sob o influxo do XX Congresso do Partido Comunista da União Soviética (PCUS).

Com o golpe de 1964, diante da quase impossibilidade da luta revolucionária nas cidades, foram para o campo organizar a guerra popular, o caminho da luta armada, a resistência à ditadura. Amazonas e Elza sobreviveram à repressão à Guerrilha do Araguaia, no Sul do Pará. Pomar esteve em diferentes regiões do Norte e do Nordeste. Fixou-se no Vale do Ribeira, organizando bases da guerra popular nas montanhas do Sul do estado de São Paulo, e seria morto na Chacina da Lapa, em 16 de dezembro de 1976.

Liderança de João Amazonas

Amazonas assumiu a liderança da terceira geração de dirigentes, em 1962 – ao lado de Maurício Grabois, Pedro Pomar e outros –, com a experiência de membro do Comitê Central desde a Conferência da Mantiqueira, de 1943, assim chamada por ter sido realizada nas proximidades da serra com esse nome, numa casa de taipa, moradia de uma propriedade rural que pertencia a um militante comunista, no meio da mata, em Engenheiro Passos, distrito de Resende, Sul Fluminense, entre 28 e 30 de agosto de 1943. Nela, o Partido foi reconstruído após a feroz perseguição do Estado Novo, instaurado com o golpe de 1937.

Sua militância política começou na “Ala Moça” da União Popular do Pará (UPP), uma frente única organizada para participar das eleições municipais de Belém em 30 de novembro de 1935. O passo seguinte seria o ingresso no Partido Comunista do Brasil, tendo como caminho a ANL, organizadora do Levante de 1935, liderada por Luiz Carlos Prestes. Ingressou também na União dos Proletários.

Quando a ANL surgiu com força no país, Amazonas participou de uma ação ousada ao içar, à noite, uma bandeira da organização nos mastros dos reservatórios de água da Lauro Sodré, local com ampla visibilidade na cidade, com vinte metros de altura. O jornal Folha do Norte de 19 de dezembro de 1935 noticiou o fato notado pelo público desde a manhã do dia anterior. Os participantes do protesto escreveram, segundo a Folha do Norte, com tinta arroxeada, várias inscrições – como Viva Luiz Carlos Prestes, Viva a ANL e Viva o comunismo.

Na repressão que se instalou no país após o Levante, Amazonas foi preso na Cadeia de São José, descrita pela Folha do Norte como “um antigo e inqualificável pardieiro, uma ignomínia”. Um ano depois, a Justiça mandou soltá-lo, quando terminou o estado de guerra. Mergulhou na clandestinidade, mas logo seria preso novamente.

Segundo o inquérito que determinou a sua prisão, nas palavras da Folha do Norte, “João Amazonas agia no preparo de matrizes e boletins subversivos da propaganda moscovita, matrizes que eram entregues a Pedro de Araújo Pomar, detido há dias passados”, encarregado “de mimeografá-los em grande quantidade para os espalhar sorrateiramente pelos bairros da cidade”. Eram “pouquinhos, mas teimosos os adeptos do credo sinistro”.

Foram para a prisão de Umarizal, em Belém, de onde fugiram e, numa longa e penosa viagem, chegaram ao Rio de Janeiro para se juntar aos comunistas que reconstruíam o Partido, ainda na vigência do Estado Novo, liderados por Maurício Grabois. A decisão foi tomada após a informação de que a Alemanha nazista invadira a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), em 22 de junho de 1941. Fugiram em 5 de agosto. Chegaram ao Rio de Janeiro e se integraram à Comissão Nacional de Organização Provisória (CNOP), criada por Maurício Grabois e outros comunistas para reestruturar o Partido desarticulado pelo Estado Novo.

Amazonas empregou-se como auxiliar de contabilidade, no centro da cidade. Era uma forma de fazer algum recurso enquanto a CNOP pavimentava os caminhos para o início de uma nova jornada. Logo foi para Minas Gerais. Recebeu alguns mil-réis e a passagem de trem que o levaria para as terras onde deveria fazer rebrotar as raízes comunistas. Outro ponto visitado por Amazonas foi a Bahia, de onde partiu o dirigente Diógenes Arruda Câmara para se integrar à CNOP. O objetivo era realizar uma Conferência Nacional e eleger um Comitê Central.

Os comunistas ressurgiam com força, presentes em organizações como a União Nacional dos Estudantes (UNE), a Associação Brasileira de Escritores (ABDE), além da Liga de Defesa Nacional – uma frente com vários departamentos, entre eles o sindical, assumido por Amazonas, embrião do Movimento Unificador dos Trabalhadores (MUT). O Partido priorizava a organização de células nas empresas, formando uma grande base de trabalhadores.

De 1941 a 1945 foram anos de luta aguda contra o liquidacionismo – os que pretendiam liquidar o Partido, dissolvendo-o numa frente contra o nazifascismo –, disse Amazonas. “É preciso dizer que a desvantagem era grande. Vencemos porque a verdade estava do nosso lado”, afirmou. A nova equipe que assumia a defesa do Partido – registrou Amazonas – eram pessoas desconhecidas quase completamente. “Afinal, essa nova equipe – Arruda, Grabois, Pomar, eu etc. – eram pessoas que não tinham nenhuma posição no Partido, na época, a não ser locais, naqueles lugares onde tínhamos atuado.”

Na Conferência da Mantiqueira Amazonas assumiu a Secretaria Sindical e de Massas. A direção eleita contava também com Grabois, Pomar, Arruda, José Medina Filho, Álvaro Ventura, Jorge Herlein, Francisco Campos, Agostinho Dias de Oliveira e Lindolfo Hill.

Naquele processo, o encontro de Amazonas, Pomar, Grabois e Arruda representou as fundações de uma nova fase do Partido Comunista do Brasil. A meta era enterrar a ditadura do Estado Novo e liquidar o nazifascismo. Em 9 de agosto de 1943, o governo do presidente Getúlio Vargas decidiu organizar a Força Expedicionária Brasileira (FEB). Segundo Amazonas, os comunistas foram os primeiros a reivindicar a participação militar do Brasil na Segunda Guerra Mundial. “E o fizemos de maneira consequente”, constatou.

Os comunistas lideraram grandes manifestações para redemocratizar o país, defendendo uma Assembleia Nacional Constituinte, principalmente após a legalidade, em meados de 1945. Amazonas foi eleito deputado constituinte, o mais votado do Distrito Federal, sediado então no Rio de Janeiro. Depois da cassação do registro do Partido – em 1947 – e dos mandatos comunistas – em 1948 –, voltou à clandestinidade.

No debate deflagrado pelas mudanças do PCUS, Amazonas foi um dos primeiros a se pronunciar. Seu primeiro artigo, intitulado As massas, o indivíduo e a história, publicado no jornal Voz Operária em 26 de janeiro de 1957, contestou duramente a base dos argumentos daqueles que iniciaram os ataques ao Partido Comunista do Brasil, então com a sigla PCB. Disse que eram as massas que faziam a história, mas “não se pode concluir que seja nulo ou insignificante o papel das personalidades”.

Amazonas voltaria a escrever em 2 de fevereiro de 1957 para defender a ideia de que “o Partido Comunista elabora sua orientação e enriquece seus princípios coletivamente”. “Isso dá ao Partido do proletariado uma grande vantagem sobre os partidos burgueses”, asseverou.

Nos debates do V Congresso, em 1960, também inovou ao abordar o desenvolvimento do capitalismo no Brasil pela via prussiana (as análises de Marx e Engels sobre o desenvolvimento capitalista no espaço da Prússia e do que viria a ser a Alemanha sem alterações na propriedade da terra).

Segundo ele, as Teses do Congresso se equivocavam ao definir “que as contradições entre o desenvolvimento do capitalismo e o monopólio da terra são antagônicas”. “O capitalismo, seguindo o caminho prussiano, pode se desenvolver no campo, conservando o latifúndio. Pode também o capitalismo crescer, substituindo a dependência do país ao imperialismo”, escreveu. “Não é o crescimento do capitalismo que leva à independência e às transformações democráticas, como se afirma implicitamente nas Teses.”

Os debates do V Congresso evoluíram para o “racha” e a reorganização. No jornal do Partido A Classe Operária, Pomar fez uma minuciosa análise dos acontecimentos que levaram à reorganização, revelando nuances daquela batalha. Os que assumiram o controle partidário elaboraram um novo Programa e novo Estatuto para a criação de outro partido, o Partido Comunista Brasileiro, que assumiu a sigla PCB. Segundo Pomar, toda a atividade pretérita dos comunistas se transformou em alvo de zombaria. Era acusada, em todos os aspectos, de ser sectária e dogmática.

A atitude revoltou os comunistas que combateram a linha vitoriosa no V Congresso. Imediatamente enviaram à nova direção um documento denominado Em defesa do Partido, com cem assinaturas – que ficaria conhecido como Carta dos cem –, solicitando a revogação das mudanças anunciadas. O documento classificava as medidas como uma “violação frontal dos princípios partidários, aberta infração das decisões do V Congresso (que) ferem a disciplina e atingem a própria unidade do Partido”.

De acordo com o documento, “as mudanças feitas no nome, no Programa e nos Estatutos objetivam o registro de um novo partido e, por isto, se suprime tudo que possa ser identificado com o Partido Comunista do Brasil, de tão gloriosas tradições”. “Ora, precisamente o partido que deve conquistar a legalidade é o Partido Comunista do Brasil e não um arremedo de partido de vanguarda do proletariado”, asseverava.

A resposta do Comitê Central foi, como destaca Pomar, de intolerância a toda prova. “Entrou pelo terreno das sanções disciplinares, da acusação de divisionismo, até o ponto de pretender expulsar do movimento comunista honrados lutadores da causa revolucionária do proletariado. Assim, os reformistas consumavam o divisionismo no movimento comunista. Não restava outro recurso aos que se mantinham firmemente nas posições revolucionárias do marxismo-leninismo senão o da convocação de uma Conferência extraordinária do Partido Comunista do Brasil que tratasse, fundamentalmente, da sua reorganização diante das graves consequências da política e dos métodos aplicados pelos revisionistas.”

Após o golpe militar de 1964, o Partido, agora com a sigla PCdoB, começou a estudar o caminho da guerra popular. “Em toda parte, em especial no campo, é preciso discutir os problemas da luta armada e, guardadas as normas de trabalho conspirativo, tomar medidas visando à sua preparação prática”, diz o texto da VI Conferência, de 1966. O PCdoB saiu a campo à procura dos melhores lugares para instalar a guerrilha, com três grupos de trabalho – um dirigido por Amazonas e Grabois, outro por Pedro Pomar e Ângelo Arroyo, e um terceiro por Carlos Danielli.

Amazonas se integraria ao Araguaia, Sul do Pará, onde Grabois e outros militantes do PCdoB desenvolviam o trabalho da guerra popular. Na ocasião, Amazonas e Grabois escreveram dois importantes documentos: A atualidade do pensamento de Lênin e Cinquenta anos de luta, sobre a história do Partido Comunista do Brasil.

Liderança de Luiz Carlos Prestes

Luiz Carlos Prestes assumiu a liderança da segunda geração de dirigentes comunistas na Conferência da Mantiqueira. Ainda nos cárceres da ditadura do Estado Novo, preso por ter liderado a ANL no Levante de 1935, foi eleito secretário-geral. Seu prestígio decorria da liderança na Coluna Invicta, um movimento nunca derrotado que percorreu o Brasil no final da década de 1920 combatendo os desmandos da República Velha e fermentando as condições para a Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas.

Prestes desembarcou clandestinamente no Brasil em 15 de abril de 1935, vindo da União Soviética, onde estava exilado, para liderar o Levante. O governo Vargas baniu a ANL da legalidade e, após o malogro do movimento rebelde, desencadeou uma violenta onda repressiva.

Prestes foi preso em 5 de março de 1936, depois de uma caçada comandada pelo chefe da polícia política, Filinto Müller, que esquadrinhou o bairro do Méier e revistou casa por casa. Estava com a esposa, a alemã Olga Benário, deportada grávida para a Alemanha nazista onde morreu em uma câmara de gás, na cidade de Bernburg, pouco depois de dar à luz Anita Leocádia Benário Prestes.

Com a reviravolta na Segunda Guerra Mundial, quando os soviéticos começaram a empurrar os nazistas de volta para Berlim, o presidente da República foi para o lado dos Aliados – a aliança de países que combateram o Eixo nazifascista formado por Alemanha, Itália e Japão – e recebeu o reconhecimento dos comunistas. O diplomata Orlando Leite Ribeiro foi designado para ser o elo com Prestes, ainda encarcerado. Em 18 de abril de 1945, Vargas concedeu a anistia aos presos e exilados. Prestes deixou a prisão.

Tempos depois, Prestes avaliaria que o presidente da República precisava dos comunistas, uma força política à época com grande apoio popular. Havia um setor do governo que agia abertamente contra o avanço das medidas democráticas, logo transformado em conspiradores.

Prestes só assumiria de fato a função de secretário-geral no final do “Pleno da Vitória”, como ficou conhecida a primeira reunião legal da direção nacional, depois de vinte e três anos de vida clandestina, realizada entre 7 e 12 de agosto de 1945. O Partido Comunista do Brasil puxava grandes manifestações populares, numa campanha vitoriosa pela convocação da Assembleia Nacional Constituinte.

A eleição dos constituintes ocorreu em 2 de dezembro de 1945, quando também foi eleito o presidente da República. Compareceram às urnas cerca de seis milhões de eleitores. O candidato a presidente do Partido Comunista do Brasil, Yeddo Fiúza, obteve 569.818 votos, 9,7% do total de votantes. O general Eurico Gaspar Dutra, do Partido Social Democrático (PSD), foi eleito com 55% dos votos e Eduardo Gomes, da União Democrática Nacional (UDN), obteve 35%. Os comunistas elegeram catorze deputados federais e Prestes senador.

As perseguições anticomunistas, no entanto, recomeçaram já no início de 1946, quando dois pedidos de cassação do registro eleitoral do Partido Comunista do Brasil foram apresentados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Prestes seguiu na liderança do Partido até 1961, quando assumiu a chefia do Partido Comunista Brasileiro.

Liderança de Astrojildo Pereira

O líder da primeira geração de dirigentes comunistas, Astrojildo Pereira, foi o fundador do Partido. Prestes entrou em contato com os comunistas por seu intermédio. Foi em dezembro de 1927, na Bolívia. Lá estavam os remanescentes da Coluna Invicta. Prestes já era conhecido como o lendário Cavaleiro da Esperança e deixaria seu nome como marca da Coluna, inicialmente chamada de Miguel Costa-Prestes, uma referência ao general que também comandou os revoltosos.

Astrojildo viajou como repórter do jornal A Esquerda, dirigido por Pedro Motta Lima – que comandaria alguns dos jornais do Partido –, levando uma mala carregada de livros de Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lênin e outros, publicações da editora L’Humanité, do Partido Comunista Francês – no Brasil, poucas obras marxistas em português haviam sido publicadas –, possivelmente trazidas quando estivera na União Soviética, em 1924, ou recebidas pelo correio naval. O encontro ocorreu em Porto Suarez, ao lado de Corumbá, a cidade brasileira de Mato Grosso do Sul na fronteira boliviana.

Foi recebido por Prestes e dois oficiais na Coluna, vindos possivelmente da cidade boliviana de Santa Cruz de la Sierra, conforme a memória de Astrojildo. Há versões de que os remanescentes da Coluna se instalaram numa localidade chamada La Guaíba. Em Porto Suarez, conversaram por quase dois dias, instalados numa casa simples. O dirigente do Partido Comunista do Brasil transmitiu-lhe o pensamento dos comunistas e as questões que o levaram a procurá-lo.

Segundo Astrojildo, o motivo da conversa era, em suma, o problema político da aliança entre os comunistas e os combatentes da Coluna Prestes, a união do proletariado revolucionário, sob a influência dos comunistas, e as massas populares – especialmente os camponeses – influenciadas pela Coluna e seu comandante.

O PCB estava saindo de um período de clandestinidade, iniciado logo após a sua fundação com a adoção do estado de sítio em julho de 1922, uma resposta do governo Epitácio Pessoa ao movimento tenentista que entrou para a história como a “Revolta dos 18 do Forte de Copacabana”, e extinto em 15 de novembro de 1926, já no governo de Washington Luís.

De janeiro a agosto de 1927, o PCB liderou um ciclo de greves operárias. O jornal A Nação, em cuja redação trabalhavam três ou quatro membros do Comitê Central, segundo Astrojildo, divulgava amplamente as ações dos comunistas. Com a chamada “Lei Celerada”, editada em 12 de agosto de 1927, os comunistas voltaram à ilegalidade e tiveram seu jornal fechado.

Nos meses seguintes, o Comitê Central chegou à conclusão de que a derrota sofrida se devia basicamente às posições sectárias do Partido, relatou Astrojildo. Era preciso buscar aliados. Essa era a missão na Bolívia. A essência da conversa, publicada como entrevista em janeiro de 1928 no jornal A Esquerda, alinhava os pontos principais de um programa de frente única, democrática e nacionalista.

Prestes, contudo, foi para a Argentina, onde trabalhou como engenheiro e participou de atividades políticas. Em 1930, lançou um manifesto apontando o caminho da revolução agrária e anti-imperialista, sob a hegemonia da classe operária. Expulso da Argentina, exilou-se na União Soviética e, em 1º de agosto de 1934, foi oficialmente aceito como membro do Partido Comunista do Brasil. No VII Congresso da Internacional Comunista, em agosto de 1935, passou a integrar o seu Comitê Executivo.

A militância anarquista de Astrojildo começou em 1910, no movimento sindical. Trabalhou como tipógrafo de jornal, linotipista, revisor, repórter e redator. Como um dos líderes das greves de 1918 e redator do jornal Voz do Povo, foi preso e processado. Recebia informações da III Internacional Comunista antes mesmo da fundação do PCB, segundo ele pela “correspondência internacional”.

A revista Movimento Comunista, sob sua direção, começou a circular em 1º de janeiro de 1922 com notícias vindas da União Soviética. Em 1924 viajou para a pátria do socialismo. Tomou o navio na Praça Mauá, Rio de Janeiro, precisamente no dia da morte de Lênin, em 21 de janeiro. Como a partida seria à noite, pôde ler a notícia nos jornais vespertinos. De Moscou, enviou matérias para os jornais O Paiz e Correio da Manhã, relatando aspectos do nascente socialismo e comentando como a imprensa anarquista no Brasil distorcia os propósitos da Revolução.

Ele mesmo egresso do anarquismo, via aquele movimento como superado pelo marxismo, compreensão que o havia levado a organizar as primeiras ações visando à fundação do Partido Comunista do Brasil, um movimento conhecido como “os doze astrojildistas”, nominação recebida de Octávio Brandão, outro importante dirigente do PCB daquela geração. De acordo com Astrojildo, em 1921 já havia “acalorados debates nos sindicatos operários” que resultaram na fundação, em 7 de novembro daquele ano – aniversário da Revolução Russa de 2017 –, de um grupo chamado “Centro Comunista”.

A primeira ideia de criar o Partido Comunista do Brasil, diz Astrojildo, havia sido lançada cerca de três anos antes, mas não estava ainda madura e “gorou no nascedouro”. De 1917 em diante, a influência da Revolução Russa tornou-se decisiva, sobrepondo-se pouco a pouco à hegemonia anarquista. Uma onda de greves iniciada naquele ano ficou marcada por manifestação de apoio aos comunistas russos.

Intelectuais também se manifestaram, entre eles Lima Barreto, que, em 1919, publicou um artigo intitulado Manifesto maximalista, com grande repercussão. Segundo Astrojildo, tudo levava a crer que o escritor, falecido em 1º de novembro de 1922, tomaria posição a favor do Partido.

Naquele clima de debates, houve a cisão no anarquismo e a criação do “Centro Comunista”. Os “doze astrojildistas” entraram em contato com comunistas de outras regiões do país e lançaram a revista mensal Movimento Comunista, importante veículo de ligação e preparação política entre os grupos que elegeram delegados para o Congresso de fundação do Partido Comunista do Brasil.

Depois de seis meses de preparação, nove delegados reuniram-se dias 25 e 26 de março de 1922 no Rio de Janeiro. A reunião final ocorreu dia 27 na pequena sala de visitas da residência de Astrojildo, na Rua Visconde de Rio Branco, número 651, Niterói. Terminados os trabalhos, os delegados levantaram-se e cantaram a Internacional Comunista.

De acordo com Astrojildo, a formação do Partido se deu em pleno fogo da luta de classes e, ao mesmo tempo, sob o fogo de uma dura luta ideológica, reflexo, no Brasil, e segundo as condições brasileiras, da luta ideológica travada no plano mundial pela III Internacional Comunista. Em 1º de maio de 1925, circulou pela primeira vez o lendário jornal do Partido A Classe Operária, do qual Astrojildo era o principal redator.

O jornal surgiu após o ingresso do PCB na Internacional, no seu V Congresso, em 1924. Astrojildo, mesmo ausente, foi eleito para a Comissão de Controle do Comitê Executivo e o PCB passou a ser reconhecido como membro efetivo da organização.

Astrojildo tornou-se um escritor refinado, descrito pelo analista Sylvio Rabello, num texto publicado nos jornais do grupo Diários Associados, como “de uma simplicidade ideal, uma simplicidade que está em boa correspondência com as suas doutrinas e com o curso de sua argumentação, ao mesmo tempo de um virtuosismo do escritor preocupado com a disciplina e o rigor de sua arte”.

Especializou-se na obra de Machado de Assis, com quem esteve pouco antes de sua morte. O encontro foi descrito por Euclides da Cunha em uma homenagem ao escritor no Jornal do Comércio de 30 de setembro de 1908: “Chegou, não disse uma palavra. Ajoelhou-se. Tomou a mão do mestre, beijou-a num belo gesto de carinho filial. Aconchegou-a depois de algum tempo ao peito. Levantou-se e, sem dizer palavra, saiu.” Machado de Assis, disse Astrojildo, foi “o escritor que melhor refletiu em sua obra a vida social e o espírito da sociedade brasileira do seu tempo”.

Astrojildo voltou à União Soviética em 1929, onde permaneceu de março até o final de dezembro. Os acontecimentos no pós-contato com Prestes na Bolívia, segundo ele, “puseram à prova o que havia de tremendamente falso” na concepção da direção do PCB, “que levou o Partido a uma completa e criminosa passividade diante dos acontecimentos de outubro de 1930 (a Revolução liderada por Getúlio Vargas) e às terríveis oscilações da direita para a esquerda e da esquerda para a direita que se seguiram durante meses e anos”.

Naquele ziguezague tático, a direção acusou o Partido de seguir a linha política do “astrojildismo menchevista”. Com a chegada de Prestes, o Partido Comunista do Brasil iniciou nova fase. Astrojildo estava afastado e só voltaria na década de 1940. Sobreviveu do comércio de bananas, numa quitanda do Rio de Janeiro, condição que mereceu de Manuel Bandeira o seguinte poema:

Bananeiras – Astrojildo esbofa-se –

Plantai-a às centenas, às mil:

Musa paradisíaca, a única

Que dá dinheiro neste Brasil.

Em 1945, Astrojildo descreveu o Partido com essas palavras: “O fio d’água desceu minguadinho por entre as pedras, seguiu o seu destino por montes e vales, cresceu de vulto passo a passo, com a afluência de novas águas, engrossando por efeito mesmo das tempestades que sobre ele se formaram, e ei-lo hoje, o grande rio brasileiro, sulco profundo na terra do Brasil, artéria vital no sistema político do nosso país – o Partido Comunista do Brasil.”

Coletivo dirigente

Renato assumiu o comando desse “grande rio brasileiro”, liderando a quarta geração de dirigentes comunistas, no curso natural das águas. Anunciou que o faria ainda mais caudaloso. Os que bebem nessa fonte de interpretações marxistas e progressistas desde 1922 teriam agora uma nova fase de desafios, representados por mudanças de largo espectro nas conjunturas nacional e internacional. “Tentarei dar desenvolvimento ao pensamento político do nosso Partido na nova situação e reunir as inteligências e os meios necessários para enfrentar os novos desafios que nos apresentam. Manteremos a linha revolucionária e flexível que nos possibilitará conquistas ainda maiores”, resumiu.

Amazonas trabalhou a sua sucessão com a dedicação de sempre. Envolveu o coletivo dirigente no processo e fez a transição seguro de que seus métodos como principal liderança do Partido garantiriam a continuidade da marcha revolucionária iniciada em 1922.

Uma de suas principais preocupações, naquele momento, era a tática para as eleições presidenciais de 2002. João Amazonas defendia, desde a campanha de 1989, quando se formou a Frente Brasil Popular (PT, PCdoB e PSB) liderada pelo candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva, que, nas condições brasileiras, inseridas na conjuntura da América Latina e do mundo, seria muito difícil a esquerda sozinha ganhar eleições presidenciais.

Amazonas ficou contente quando soube que Lula, na articulação de sua quarta campanha, procurava ampliar a frente. Disse-lhe pessoalmente, na sede do PCdoB, em São Paulo – a última vez que se encontraram –, que a escolha de José Alencar para seu vice era uma boa decisão. Amazonas não chegou a ver a vitória de Lula nas eleições de 2002 – faleceu, cinco meses antes, de causas naturais, no dia 27 de maio de 2002.

Outros dirigentes comunistas – principalmente João Amazonas – também rejeitaram com ênfase a tese superficial daquela primeira vertente revisionista. Pode-se afirmar com segurança que havia naquele primeiro embate uma manipulação dos fatos com uma finalidade mal escondida – a liquidação do Partido Comunista do Brasil.

Outros dirigentes comunistas – principalmente João Amazonas – também rejeitaram com ênfase a tese superficial daquela primeira vertente revisionista. Pode-se afirmar com segurança que havia naquele primeiro embate uma manipulação dos fatos com uma finalidade mal escondida – a liquidação do Partido Comunista do Brasil. Já no V Congresso, doze dos vinte e cinco membros do Comitê Central – além de vários suplentes – não foram reeleitos. Entre eles estavam Maurício Grabois, João Amazonas e Diógenes Arruda Câmara.

Já no V Congresso, doze dos vinte e cinco membros do Comitê Central – além de vários suplentes – não foram reeleitos. Entre eles estavam Maurício Grabois, João Amazonas e Diógenes Arruda Câmara. Outra missão seria a discussão da necessidade de reorganizar “o nosso velho e glorioso Partido e de indicar o caminho da luta capaz de conduzir o proletariado e povo à sua emancipação nacional e social”.

Outra missão seria a discussão da necessidade de reorganizar “o nosso velho e glorioso Partido e de indicar o caminho da luta capaz de conduzir o proletariado e povo à sua emancipação nacional e social”.