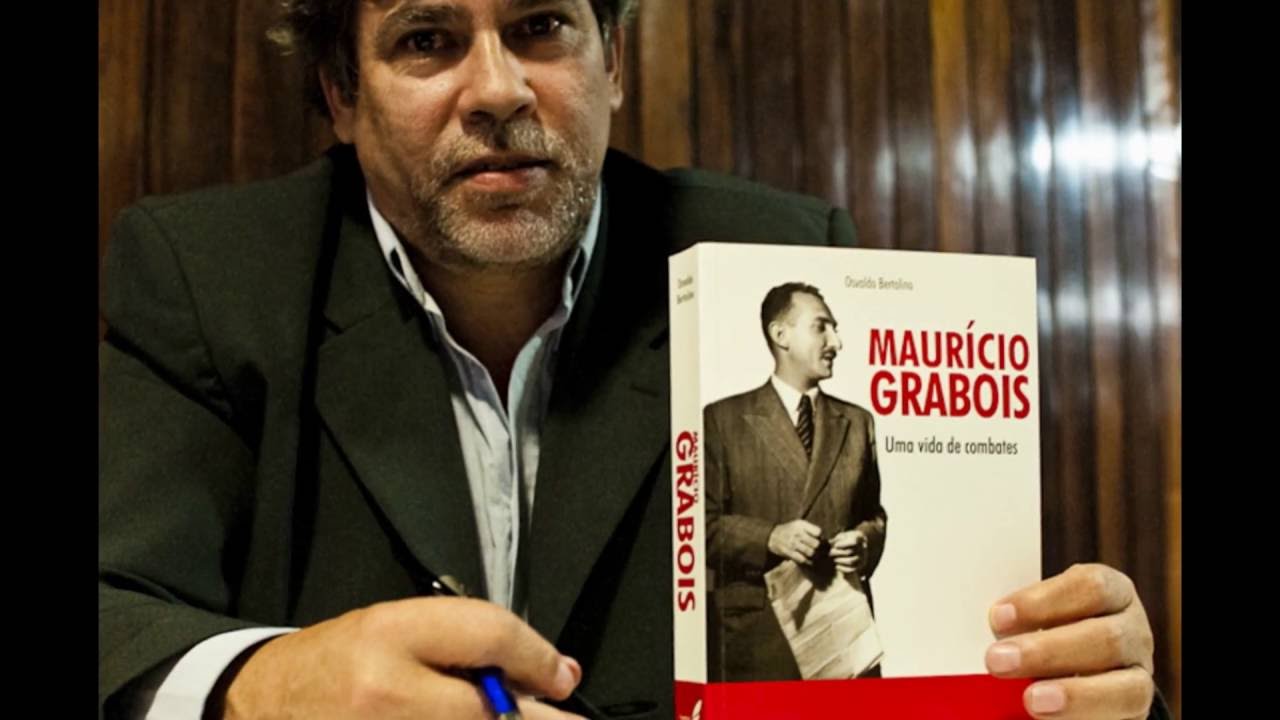

Por Osvaldo Bertolino

O ano era 2003. O então presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), José Genoino, disse, ao explicar o governo então recém-iniciado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva às delegações internacionais numa conversa reservada durante o 8º Congresso nacional da Central Única dos Trabalhadores (CUT), que seu partido era “radicalmente reformista”. Referia-se às “reformas” privatistas do Estado que tramitavam em Brasília, uma agenda do governo anterior, herança do projeto neoliberal.

Segundo ele, o PT representava a “esquerda democrática”, social-democrata, e se diferenciava da esquerda “dogmática”, que defendia a “revolução armada”, de onde ele vinha. “O PT me mudou”, disse. Genoíno falava do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), ao qual pertenceu desde antes do seu ingresso nos preparativos da Guerrilha do Araguaia, no final dos anos 1960.

Genoino revelou desconhecimento das causas que levaram o PCdoB ao caminho da guerra popular, debate que percorreu suas fileiras desde o seu surgimento, em 1922, e ferveu quando o assunto compareceu nas Teses do seu 5º Congresso, em 1960. A linha que reorganizou o Partido, em 1962, reafirmou, em essência, que a passagem ao socialismo assumiria formas conforme os obstáculos no caminho do processo revolucionário, que poderiam ser pacíficas ou não.

As pessoas e o Partido

Ele volta ao assunto em seu livro de memórias, com duzentas e sete páginas, recém-publicado pelas editoras Kotter e Letra Selvagem, organizado por Salvio Kotter e Nicodemos Sena, intitulado José Genoino – uma vida entrevista, narrado na primeira pessoa. Cada passagem é descrita em detalhes, com ênfase em sua militância política desde o final da década de 1960.

O PCdoB ocupa grande parte da história, descrito com certo amargor, sobretudo quando o assunto é a Guerrilha do Araguaia, atribuindo ao Partido comportamentos pessoais. “A minha responsabilidade foi, ao ser preso e identificado como Genoino, ter falado que estava lá (no Araguaia) e reconhecer companheiros que estavam lá e os locais onde eu andava foram queimados. Nem que quisesse saberia dizer onde estava a Guerrilha. Nenhum dos depósitos que eu conhecia foi descoberto. Isso me dava certa tranquilidade, mas não o fato de ter admitido meu nome verdadeiro, o fato de ter admitido a minha militância, o fato de ter admitido a minha relação com os companheiros do Araguaia, aquilo me perturbava a cabeça, e essa perturbação era acrescida com as cobranças do PCdoB”, afirma, no capítulo 59, intitulado Zezinho do Araguaia, relatando sua convivência com o guerrilheiro sobrevivente Micheas Gomes de Almeida.

As “cobranças do PCdoB” aparecem em outras passagens, sempre de maneira enigmática. No capítulo 14, com o título A culpa do sobrevivente, Genoino descreve “dramas” acumulados “ao longo do tempo” e relata “a culpa de estar sobrevivendo aos companheiros que haviam tombado”. “Esse drama até o próprio PCdoB jogou na minha cara”, diz. Cita também o “drama de ficar sabendo, indiretamente, através das famílias ou dos advogados, que você está sendo acusado de estar entregando os companheiros nos depoimentos”. “As pessoas jogam isso, sem nenhuma base, mas o efeito que gera é muito cruel”, comenta.

O que “as pessoas jogam” de fato pode ser mais do que cruel. Pode ser inconsequente mesmo, perverso até. Mas esse juízo não pode se estender ao PCdoB. Não consta que o Partido tenha emitido alguma opinião ou tomado posição nesse sentido. Atribuir à organização o que, segundo ele, pessoas disseram não é correto, por mais que existam cicatrizes daqueles tempos. O PCdoB, como bem sabe Genoino, não toma posição ou emite opinião sem submetê-las aos seus coletivos de organização e direção.

Entrevero com Rogério Lustosa

No Capítulo 20, sob o título Dramático rompimento com o PCdoB, Genoino se estende sobre o assunto. Começa descrevendo de forma totalmente distorcida a “Chacina da Lapa”, o cerco da ditadura militar à reunião do Comitê Central nos dias 15 e 16 de dezembro de 1976 que resultou em mortes e prisões de dirigentes do Partido. “Por não admitir a derrota (no Araguaia), o PCdoB não queria prestar contas aos familiares dos mortos e desaparecidos e não concordava com o que eu comecei a fazer”, afirma, referindo-se às suas conversas com jornalistas.

Ele possivelmente sabe que esse assunto foi amplamente debatido no PCdoB e as conclusões estão relatadas nas biografias de Pedro Pomar e Maurício Grabois, e no livro Guerrilha do Araguaia – verdades, fatos e histórias, de minha autoria. Jamais houve alguma deliberação que omitisse os acontecimentos no Araguaia, obviamente resguardando as condições de segurança de dirigentes e militantes do Partido. Também omite as reuniões do Comitê Central que avaliaram a experiência da Guerrilha e distorce o conteúdo e a forma dos debates ao dizer que “a maioria da direção do Partido foi morta, ou no Araguaia ou na Chacina da Lapa, de modo que a minoria virou maioria”.

Genoino se apoia na recorrente invectiva de que havia no PCdoB uma divisão sobre a avaliação da Guerrilha, tomando divergências pontuais e naturais em qualquer debate – entre os comunistas, sempre intenso – como algo petrificado, fora das circunstâncias. Nas reuniões da direção do PCdoB que trataram do assunto – e de muitos outros, sem ligação com a Guerrilha –, as posições nunca se consolidaram como “maioria” e “minoria”. No máximo agrupavam-se conforme o tema, sem se constituírem em grupos ou frações. Nenhuma delas negou a Guerrilha. Tampouco defendeu omissão sobre os acontecimentos.

Mas, para Genoino, havia omissão. “Comecei a ser malvisto por defender que o PCdoB devia discutir publicamente a experiência da Guerrilha do Araguaia, bem como prestar contas às famílias e homenagear os guerrilheiros. Foi guerra, não teve jeito nem volta. Isso coincidiu com o surgimento do PT, em 1980. Fui direto para os movimentos que deram origem ao PT. A barra pesou. Fui tachado como traidor pelo pessoal do PCdoB”, relata. No Capítulo 24, intitulado Reaprendendo a voar, ele afirma que até sua esposa, Riocco Kayano, “foi retirada porque era minha companheira, e isso a machucou muito”.

Genoino não diz quem era o “pessoal do PCdoB”, mas lembra de “um companheiro do PCdoB, o Rogério Lustosa, que esteve preso comigo e era muito solidário e amigo”. “Ele dirigia o Tribuna Operária, jornal do PCdoB, e eu dava aulas na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, pertinho da sede do PCdoB. Fui lá cumprimentar o Lustosa e, quando botei a cara, ouvi: ‘Não aperto a mão de traidor.’ Fiquei tonto, dando voltas no quarteirão, sem saber o que fazer. Foi muito violento aquilo. Isso ficava martelando na minha cabeça. O PCdoB batia duro porque eu estava saindo do Partido para entrar no PT.”

Vias de fato com Rogério Lustosa

O relato deixa entrever que Rogério Lustosa se referia ao Araguaia, mas havia outro episódio, não mencionado por Genoino, que tem mais a ver com a cena descrita. Havia no PCdoB um grupo de dirigentes e militantes, do qual ele fazia parte, que na prática defendia a negação do Partido. João Amazonas, então o principal dirigente do PCdoB, disse que era “uma facção que mergulhou nas águas do eurocomunismo”, vertente liquidacionista de alguns partidos comunistas ocidentais. Um documento da reunião do Comitê Central de março de 1980 expôs críticas ao grupo, considerado capitulacionista e com concepções liberais. E fez um chamamento ao conjunto do Partido para que se unisse politicamente e ideologicamente.

Renato Rabelo, posteriormente o principal dirigente do PCdoB, lembra de lances dramáticos daquele processo. “Ozéas Duarte, Nelson Levy e um companheiro do Rio de Janeiro que vivia em Buenos Aires diziam que o Partido tinha que passar por uma grande reformulação. Nossa participação no processo de democratização era muito questionada. Mas eram pessoas sem muita influência de massa, algo localizado no Rio de Janeiro, Bahia e um pouco em São Paulo, na ‘estrutura um’ (na qual ficaram os militantes que não vieram da Ação Popular (AP) na incorporação dessa organização ao PCdoB em 1973, a “estrutura dois”, entre eles Genoino). Tivemos reuniões muito duras e acesas”, lembra. Segundo Renato, Rogério Lustosa “enfrentou esse pessoal”. “Numa reunião, Ozéas quis ir às vias de fato com Rogério e nós apartamos”, relata.

As Resoluções do 6º Congresso do PCdoB, realizado no início de 1983, informam que o grupo agia desde antes da 7ª Conferência, que ocorreu na Albânia entre o final de 1978 e início de 1979, manifestando “ideias e concepções políticas de cunho direitista, fazendo avaliações negativistas da trajetória do Partido, particularmente no período de enfrentamento do fascismo e da luta armada no Araguaia”. E mais: “Aproveitando-se das dificuldades orgânicas por que passava o Partido após a queda da Lapa em dezembro de 1976 e o fato de que parte do Comitê Central encontrava-se no exterior, alguns desses elementos tentaram criar uma direção paralela de âmbito nacional para dividir o Partido.” O grupo foi expulso.

No mesmo Capítulo 20, Genoino, reiterando que havia “posições divergentes”, diz que “a avaliação do PCdoB (sobre a Guerrilha) ficou dividida”, com o argumento de que “a vanguarda do Partido, os quadros mais preparados haviam morrido na Guerrilha (1972-1974) e na Chacina da Lapa, em 16 de dezembro de 1976”. “O que de melhor o Partido tinha gerado foi eliminado pela ditadura militar. Foi um drama. Na verdade, uma tragédia. A avaliação sobre o que realmente aconteceu com a Guerrilha mexeu com as relações pessoais.”

Gloriosa jornada de lutas

As “relações pessoais” na verdade envolviam posições do Partido e do grupo que estava em processo de confrontação. Sua versão sobre “o que realmente aconteceu com a Guerrilha” também não bate com os fatos. Já na reunião do Comitê Central de dezembro de 1976, quando houve a chacina, um documento da Comissão Executiva, derivado de um relato de Ângelo Arroyo – dirigente do PCdoB que estava no Araguaia –, intitulado Gloriosa jornada de lutas, foi aprovado. Pedro Pomar, que seria um dos mortos, informou que o documento era um esforço para responder a algumas preocupações e perguntas.

Genoino cita também, no Capítulo 58, intitulado Mais preparados para morrer, uma reunião com João Amazonas, com quem conviveu no Araguaia, realizada em 1979, depois da Anistia. “Nessa época, eu já estava explicitando divergências com o PCdoB e me inclinando a ir para o PT, que estava em processo de formação. Também fazia uma avaliação de que o PCdoB tinha que realizar uma avaliação e prestar contas do que aconteceu na Guerrilha. Essa conversa com João Amazonas foi muito tensa, muito mesmo, praticamente de ruptura, porque ele não aceitava as minhas opiniões e nem o fato de externá-las, o que considerava uma traição, e, somando-se a isso, o mais grave, para ele, era eu ir para o PT.”

Genoino toma o que avalia como posição de Amazonas o que era opinião do PCdoB, mais uma vez omitindo documentos e avaliações que vinham desde 1975, passaram pela 7ª Conferência e estavam em andamento. Mas o problema, segundo ele, eram suas opiniões e sua ida para o PT. “Por causa disso, durante certo tempo, o PCdoB me hostilizou. Não digo que o PCdoB mentiu ou usou as pessoas e as famílias dos guerrilheiros desaparecidos, porque as famílias queriam encontrar seus familiares lá. O PCdoB não estava errado em dizer que era o Partido da Guerrilha, pois a Guerrilha foi composta por seus militantes. Mas o PCdoB fez da Guerrilha um trunfo político para se cacifar, crescer e ser legalizado.”

São afirmações que afrontam a realidade. “O Partido Comunista do Brasil não faz proselitismo em função do Araguaia. Nosso Partido achou que cumpriu o seu dever, de procurar, em condições difíceis, o caminho da resistência, preparando o fim do regime de tirania implantado no Brasil. O Partido Comunista simplesmente cumpriu o seu dever, e cumprirá em qualquer circunstância, porque é um Partido integrado com as raízes do nosso povo e que aspira a um regime de liberdade, de justiça social, de esperança para a nossa gente tão sofrida e humilhada, sujeita a um processo de degradação que horroriza a todos nós. Que vivam eternamente na lembrança dos brasileiros os feitos gloriosos dos guerrilheiros do Araguaia”, disse Amazonas.

Três bandeiras do Partido

Genoino ignora também a luta do PCdoB por verdade, justiça e memória, desde 1975, com o documento intitulado Levar adiante e até o fim a luta contra a ditadura, a Mensagem aos brasileiros. Na reunião da Lapa, Pomar disse que o PCdoB deveria aplicar uma política de unidade de ação e frente única, com as três bandeiras do Partido: Assembleia Constituinte, anistia e abolição das leis repressivas da ditadura. Deveria também continuar a propaganda pelo fim da ditadura. Genoino insiste no proselitismo inconsequente ao recorrer insistentemente nos mesmos argumentos, aparentando estar disposto a firmar suas opiniões à força de repetição. Chega às raias da difamação ao dizer, negando evidências facilmente encontráveis, que o PCdoB abandonou familiares e se ausentou da autocrítica sobre erros na Guerrilha.

Ainda no Capítulo 20, ele afirma “que quando a Guerrilha foi derrotada, o PCdoB deveria ter feito uma prestação de contas à sociedade contando o que tinha ocorrido de maneira real, pois afirmar a história do Araguaia era uma maneira de defender o heroísmo, a bravura, a generosidade e o desprendimento dos guerrilheiros, uma homenagem a todos os que tombaram”. “Deveria apoiar a reivindicação legítima das famílias em recorrerem aos instrumentos jurídicos para localizarem os corpos, bem como fazer uma avaliação crítica da experiência, prestar contas e homenagear aos que entregaram suas vidas pela causa. Isso era possível, até porque nem toda a direção do Partido sabia do que tinha acontecido e só três da Executiva sabiam”, diz, numa sequência inacreditável de negação da realidade.

A Guerrilha no 6º Congresso do PCdoB

A avaliação da Guerrilha do Araguaia foi um dos principais pontos do 6º Congresso do PCdoB, realizado em 1983. O documento aprovado, intitulado Estudo crítico acerca da violência revolucionária, é denso. Abrange o amplo debate que começou em 1974, condensado no documento Gloriosa jornada de luta, aprovado nas instâncias do Partido e oficializado na 7ª Conferência. Foi um “ponto de partida para a sistematização daquela experiência”, conforme declaração de Amazonas ao jornal Movimento.

O documento aprovado no 6º Congresso registra as tentativas de luta armada na resistência à ditadura e destaca o Araguaia como “a expressão mais avançada”. “Apesar da férrea censura imposta aos meios de comunicação, o movimento guerrilheiro repercutiu intensamente em várias regiões do país e serviu de estímulo a muitas formas de resistência camponesa na luta pela terra”, ressaltou.

No primeiro item, intitulado As classes dominantes tornam inviável o caminho pacífico da revolução, o documento cita a utilização da luta armada pelo povo como recurso histórico das grandes transformações sociais, a exemplo da Revolução Francesa, da Revolução Russa, da Revolução Chinesa e mesmo dos Estados Unidos, que se constituíram como regime capitalista com o emprego das armas. Citou também o Vietnã, o Laos, o Cambodja, a África e a “nossa independência”, que “não pôde prescindir da luta armada patriótica em alguns estados”.

O segundo item entrou na experiência do Araguaia, iniciando-se com a análise do documento Guerra popular – caminho da luta armada no Brasil, da 6ª Conferência, de 1966. Faz uma descrição dos combates e destaca que em muitos aspectos o Exército surpreendeu o comando guerrilheiro. “A substituição de recrutas por soldados das chamadas ‘tropas de elite’ e o emprego de armamento moderno fizeram com que o conflito direto entre os dois lados de contendores resultasse em crescentes perdas para os guerrilheiros”, avaliou. Também refuta as críticas errôneas, referindo-se às versões que circulavam com base em informações deformadas do debate no PCdoB.

O terceiro item, intitulado Indicações gerais sobre o caminho revolucionário, aborda basicamente estratégia e tática. “As forças sociais em presença, sobretudo o proletariado e o campesinato, com o aprofundamento da crise econômica e social e sob a influência de fatores objetivos, vão amadurecendo a sua consciência política e encontrando novas formas de combater seus inimigos. As seguidas medidas antipopulares e antinacionais do governo, as represálias e brutais repressões policiais encarregam-se de ‘educar’ em pouco tempo o proletariado, as pessoas simples das cidades, o campesinato, preparando-os para as formas de luta revolucionária”, resumiu.

O quarto e último item analisa “o movimento revolucionário nas condições atuais”, apontando o papel do PCdoB diante da violência contrarrevolucionária das classes dominantes. “O centro da estratégia do Partido, expresso no Manifesto-programa e desenvolvido em particular na 7ª Conferência Nacional, é a conquista de um regime de democracia popular, rumo ao socialismo. Deste objetivo desprende-se o eixo da orientação tática do Partido, definido na orientação de derrubada do regime militar e na conquista das mais amplas liberdades políticas, tática relacionada com uma situação objetiva em agravamento”, afirma.