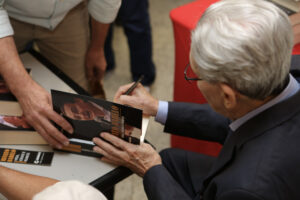

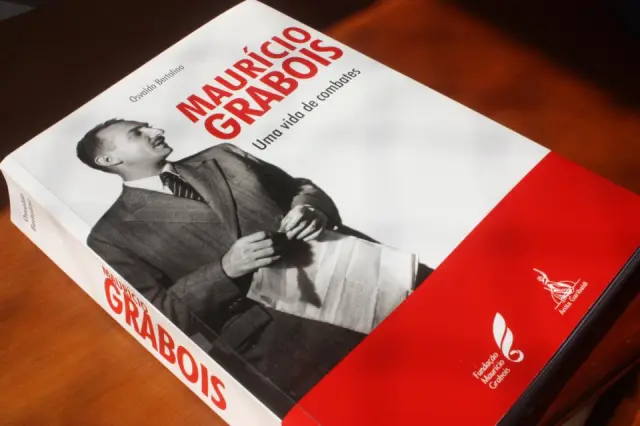

Por Osvaldo Bertolino

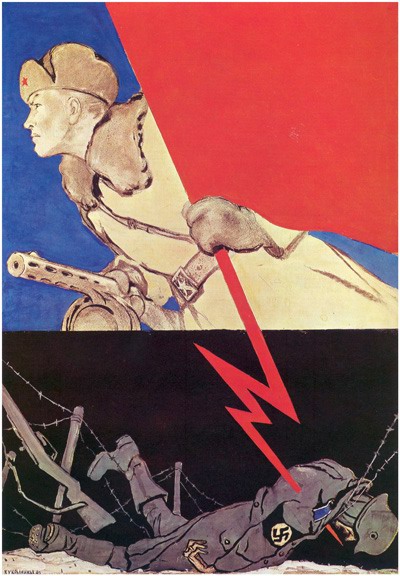

Não deixarei o Volga! Não sairei de lá! Os gritos de Adolf Hitler, tomado por um acesso de cólera, eram a expressão do desastre causado pela sua ordem de manter o 6º Exército ao redor da simbólica cidade soviética de Stalingrado. A derrota nazista naquele local representou uma reviravolta na Segunda Guerra Mundial e um êxito incalculável dos comunistas em todo o planeta.

A reviravolta se consolidaria em janeiro de 1942, quando o Exército Vermelho lançou a ofensiva geral em uma ampla frente e em alguns setores avançou mais de 400 quilômetros para o ocidente, afastando a fera nazista que rugia às portas de Moscou. Os comunistas soviéticos, artífices da vitória, ganharam enorme prestígio internacional. A importância militar e política fora gigantesca — pela primeira vez durante toda a guerra o exército nazista sofria uma derrota séria.

Poucos meses antes, em 7 de novembro de 1941 — 24º aniversário da revolução socialista de 1917 —, o líder revolucionário Josef Stálin dissera ao Exército Vermelho e aos guerrilheiros comunistas que o mundo via neles “a força capaz de destruir as hordas rapaces dos invasores alemães”. Adolf Hitler, o senhor absoluto de Berlim, determinara que em 2 de outubro seria desencadeada a grande ofensiva. Tufão era o seu nome em código, um verdadeiro ciclone que devia abater-se sobre os soviéticos, destruindo as últimas forças combatentes diante de Moscou e fazendo desmoronar a pátria do socialismo.

Tudo para frente, tudo para a vitória!

A história não conhecia guerras libertadoras como aquela. Já nos primeiros movimentos, ficara demonstrado que na União Soviética os combates seriam diferentes dos que ocorreram na Europa. Além das debilidades daqueles exércitos, o trabalho de sapa dos colaboracionistas fora determinante para o avanço alemão. No país socialista, as bases sociais para a organização de contrarrevolucionários não existiam mais — ao contrário do que ocorreu na guerra civil, após a Revolução de 1917.

Os soviéticos, com o lema “Tudo para frente, tudo para a vitória!”, estavam conscientes do que representava aquela guerra. Em muitos locais os combatentes deixaram inscrições de loas à pátria gravadas nas ruínas. Eram exemplos do elevado moral comunista, que levaram os Estados Unidos e a Inglaterra a declarar, em 22 de junho de 1941, que estavam dispostos a prestar ajuda à União Soviética. Havia, até então, uma passividade das potências ocidentais. Para as velhas senhoras da Europa e seu aliado norte-americano, o problema de Adolf Hitler era com os soviéticos.

Em janeiro de 1933, quando se tornou chanceler alemão, Adolf Hitler já havia publicado sua plataforma política. Era o livro Mein Kampf (Minha Luta), um best-seller que naquele tempo contava com mais de um milhão de exemplares vendidos. Nele, estavam claras as idéias do novo chanceler alemão: ódio aos comunistas, aos judeus, aos eslavos, aos proletários, etc. Logo, a venda da obra nazista explodiria. “Com exceção da Bíblia, nenhum outro livro foi tão vendido durante o regime nazista”, escreveu William L. Shirer no livro Ascensão e Queda do 3° Reich, parcialmente traduzido para o português pelo histórico dirigente do Partido Comunista do Brasil, Pedro Pomar.

Na obra, Hitler expôs com clareza o modelo de governo que ele queria implantar na Alemanha. A “nova ordem” que o líder nazista pretendia impor ao mundo tinha no Estado de seu país — que um dia se tornaria “o soberano da terra” — o alicerce para uma ditadura absoluta. A “nova ordem” nazista também teria uma “ideologia universal”. Para tanto, segundo Minha Luta, a Alemanha deveria ajustar contas com a França, “o inexorável e mortal inimigo do povo alemão”. Hitler considerava esse passo decisivo como meio para mais tarde “dar ao nosso povo a expansão que venha a ser possível alhures”.

Estratégia nazista

Ele estava dizendo que a Alemanha tinha como alvo final a União Soviética. “A Alemanha deve expandir-se para o Leste, em grande medida às custas da Rússia”, escreveu. No primeiro volume de Minha Luta, Hitler discorreu longamente sobre o problema do “espaço vital” — Lebensraum, em alemão. “Se na Europa de hoje falarmos em terras, haveremos de ter em mente apenas a Rússia e as nações vizinhas a ela subordinadas”, afirmou o líder nazista. Ele perseguiria esse objetivo até à morte. Para Hitler, o destino tinha sido generoso ao entregar a região à direção dos comunistas — o que, segundo sua teoria, era o mesmo que entregá-la aos judeus.

A estratégia nazista estava clara. Primeiro, era preciso aniquilar a França apenas como condição para o avanço de seus exércitos rumo ao Leste. No decorrer da guerra, essa promessa foi fielmente executada. Hitler tomou a Áustria, a região dos Sudetos, na Tchecoslováquia, e a parte ocidental da Polônia. Em setembro de 1938, os líderes da Alemanha, Inglaterra e França assinaram o “Pacto de Munique”, permitindo ao exército alemão iniciar sua marcha para a Tchecoslováquia. A ameaça à União Soviética estava mais perto do que nunca.

Segurança coletiva

Logo depois da ocupação nazista da Tchecoslováquia, a União Soviética propôs uma conferência das seis potências (Alemanha, Itália, França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética) para debater formas de evitar futuras agressões. Mas a proposta foi considerada “prematura”. Os movimentos no xadrez político ocidental deixavam claro a intenção de manter a União Soviética fora do concerto das potências européias. Moscou voltou a acenar, em vão, com um pacto de assistência mútua com a França e a Inglaterra. Esses movimentos evoluíram para a aproximação entre União Soviética e Alemanha.

Discursando no VIII Congresso do partido dos comunistas da União Soviética, em março de 1939, Josef Stálin disse que Inglaterra e França haviam abandonado o princípio da segurança coletiva, com a finalidade de orientar os Estados agressores para “outras vítimas”. Stálin advertiu que os países ocidentais estavam empurrando os alemães ainda mais para o Leste, prometendo-lhes uma presa fácil. Segundo o líder soviético, os princípios orientadores do país socialista eram o de seguir uma política de paz, de fortalecimento das relações econômicas com todos os países e não permitir que a União Soviética fosse arrastada para conflitos pelos provocadores de guerra.

O recado foi entendido em Berlim. A Alemanha tinha interesse em atacar a Polônia sem temer uma intervenção soviética. As conversações evoluíram para o pacto de não-agressão mútua. Quando Hitler invadiu a Polônia, a União Soviética movimentou suas tropas para os Estados Bálticos. A etapa principal do pacto estava vencida. A Alemanha nazista preparava “uma campanha rápida” para “esmagar a União Soviética”. Em junho de 1941, um ano depois da queda da França, as tropas nazistas atacaram o país socialista. Um general alemão disse que a guerra estaria ganha em catorze dias.

Chegada da reviravolta

A batalha de Stalingrado representou a chegada da reviravolta. Dali para diante, o poder de Hitler declinaria, minado pela crescente contra-ofensiva soviética. Um representante do “Ministério para os Territórios Ocupados do Leste”, criado pelo governo nazista, disse na ocasião que os soviéticos “estavam lutando com excepcional bravura e com espírito de renúncia, nada mais visando que o reconhecimento da dignidade humana”. O resultado seria o esmagamento da máquina de guerra criada por Hitler.

Em junho de 1944, as forças anglo-americanas atacaram na frente ocidental. A muralha nazista foi rompida em poucas horas. À meia-noite de 8 para 9 de maio de 1945, os canhões silenciaram fogo na Europa pela primeira vez desde 1939. O fim da contenda entre nazistas e soviéticos chegou quando as tropas motorizadas do Exército Vermelho capturaram o coração da cidadela nazista — Berlim. Um soldado anônimo hasteou a bandeira vermelha no topo do Reichstag. Em 2 de setembro de 1945, os japoneses renderam-se a bordo do encouraçado norte-americano Missouri, ancorado na baía de Tóquio. Era o fim de uma luta que se iniciara em meados de 1937, na China, expandindo-se mais tarde para praticamente todo o Pacífico.

A bandeira da liberdade e da democracia passou a flutuar por toda a Europa e em boa parte do mundo. O resultado da guerra fez com que o socialismo ganhasse muito respeito. Na luta pela existência, os povos aprendem a conhecer seus amigos e a reconhecer os seus inimigos. O socialismo bateu de frente com a Alemanha nazista e foi a principal barreira ao III Reich sonhado por Adolf Hitler. No combate, emergiu a União Soviética na sua verdadeira estatura e significação, com seus líderes, sua economia, seu exército, seus povos e, segundo o então secretario de Estado norte-americano, Cordell Hull, “a quantidade épica de seu fervor patriótico”.

A ordem de Adolf Hitler

Quando o Exército Vermelho empurrava as tropas nazistas para fora do território soviético, em fevereiro de 1942, o general Douglas Mac Arthur, que assinaria a rendição dos japoneses, disse: “Durante a minha vida eu participei de numerosas guerras e testemunhei outras tantas, assim como estudei pormenorizadamente as campanhas dos principais cabos de guerra do passado. Em nenhuma delas observei tão eficiente resistência (…). A escala e grandeza desse esforço assinala-o como o maior feito militar em toda a história.”

Segundo William L. Shirer, o tratamento aos prisioneiros de outros países, especialmente britânicos e americanos, era relativamente mais suave. “Havia, vez por outra, casos de assassínios e massacre deles, mas isso, geralmente, era devido ao excessivo sadismo e crueldade de certos comandantes”, escreveu ele. Quando a maré da guerra começou a virar contra Hitler, com a contra-ofensiva soviética iniciada na batalha de Stalingrado, o líder nazista ordenou o extermínio dos “comandos” aliados capturados, especialmente no ocidente. “Doravante, todos os inimigos em missões denominadas ‘de comando’, na Europa e na Ásia, (…) devem ser mortos até ao último homem”, dizia a ordem de Hitler.

Canhões de grande calibre

É impossível calcular o volume de perdas econômicas causadas pela guerra. Quanto à perda de vidas, há uma estimativa, embora longe de ser exata. Morreram cerca de 50 milhões de pessoas, fardadas ou não. Uma média de 8,3 milhões por ano de luta. Tomada em seu conjunto, a Segunda Guerra Mundial é um fato sem paralelo na história. Nunca tantos países haviam se envolvido num conflito armado. Nunca se produziu tanto armamento. Raramente se aplicou tanta pesquisa e dinheiro no desenvolvimento de equipamentos militares.

A guerra começou numa época em que os exércitos ainda usavam cavalos. Quando terminou, os caças a jato já voavam. No final da década de 30, as armas mais destrutivas ainda eram os canhões de grande calibre. Meia dúzia de anos mais tarde o planeta tomava contato com as armas nucleares e com os mísseis balísticos. O mundo não poderia ser o mesmo após o término da Segunda Guerra Mundial.

O julgamento de Nuremberg

No dia 20 de novembro de 1945, 21 acusados nazistas sentaram no banco dos réus no Palácio da Justiça, em Nuremberg, Alemanha, para o julgamento por crimes de guerra. Outro acusado, Martin Bormann, foi acreditado como morto. Pela primeira vez, ocorria um julgamento internacional. Para isso, foi criado o Tribunal Militar Internacional (TMI), que combinou elementos do direito anglo-americano e das leis civis do continente europeu, formado pelas quatro potências aliadas: União Soviética, Inglaterra, França e Estados Unidos.

No dia 20 de novembro de 1945, 21 acusados nazistas sentaram no banco dos réus no Palácio da Justiça, em Nuremberg, Alemanha, para o julgamento por crimes de guerra. Outro acusado, Martin Bormann, foi acreditado como morto. Pela primeira vez, ocorria um julgamento internacional. Para isso, foi criado o Tribunal Militar Internacional (TMI), que combinou elementos do direito anglo-americano e das leis civis do continente europeu, formado pelas quatro potências aliadas: União Soviética, Inglaterra, França e Estados Unidos.

Em agosto de 1945, os aliados reuniram-se em Londres para assinar o acordo que criou o TMI e acertar as regras do julgamento. O documento, conhecido como “Carta de Londres”, tem uma característica salutar: a ausência de palavras como “lei” ou “código”, num esforço para lidar com aquela questão delicada de forma eficiente.

A “Carta de Londres” criou as regras dos processos de julgamento e definiu os crimes a serem tratados: assassínio, extermínio, escravização, deportação, atos inumanos cometidos contra alguma população de civis antes ou durante a guerra e perseguição política, racial, ou religiosa. Os réus foram acusados de exterminar milhões de pessoas e espalhar a guerra na Europa.

O julgamento de Nuremberg

Os processos de Nuremberg certificaram o nascimento do direito internacional. O TMI faria ainda outros julgamentos, principalmente de médicos que realizaram experimentos brutais, e criou um documento que ficou conhecido como “Código de Nuremberg” — considerado um marco na história da humanidade por estabelecer uma recomendação internacional sobre os aspectos éticos envolvidos na pesquisa com seres humanos.

Logo no início dos trabalhos, o juiz norte-americano Robert Jackson, que atuou como promotor-chefe da acusação, declarou: “Não devemos esquecer que os parâmetros pelos quais julgamos hoje estes acusados são os parâmetros pelos quais a história nos julgará amanhã. Passar a estes acusados um cálice envenenado é pôr esse cálice em nossos próprios lábios. Devemos observar em nossa conduta tal imparcialidade e integridade que a posteridade possa elogiar este julgamento por ter cumprido as aspirações da humanidade de que se faça justiça”. A duras penas, o mundo chegava a um ponto decisivo: o que fazer depois daquele conflito gigantesco?

Fenda no governo brasileiro

No Brasil, a Segunda Guerra Mundial abriu uma fenda no governo, que se estendeu depois que, em 7 de dezembro de 1941, realizou-se na cidade do Rio de Janeiro a Conferência de Chanceleres das Américas em apoio à entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Ali se descortinaram caminhos políticos para o progresso do movimento patriótico e antifascista.

No Brasil, a Segunda Guerra Mundial abriu uma fenda no governo, que se estendeu depois que, em 7 de dezembro de 1941, realizou-se na cidade do Rio de Janeiro a Conferência de Chanceleres das Américas em apoio à entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Ali se descortinaram caminhos políticos para o progresso do movimento patriótico e antifascista.

O país estava chocado com o torpedeamento de vários navios da Marinha brasileira por submarinos alemães e o governo reagia timidamente devido às suas diferenças internas — o ministro da Guerra, general Eurico Gaspar Dutra — que viria a ser o sucessor de Getúlio Vargas na Presidência da República e aliado incondicional dos Estados Unidos no nascedouro da “Guerra Fria” —, e o aparelho repressivo chefiado por Filinto Muler eram abertamente a favor da Alemanha. Mas a pressão popular levaria, finalmente, o governo a declarar guerra ao Eixo nazifascista no dia 22 de agosto de 1942.

.jpg)

Manifestação organizada pelo Partido Comunista do Brasil na Praça da Sé, em São Paulo, comemora derrota do nazifascismo

Outra manifestação da divisão no governo ocorreu quando os estudantes organizaram uma “passeata antitotalitária” no dia da Independência dos Estados Unidos, 4 de julho, que contou com o apoio do ministro das Relações Exteriores, o chanceler Osvaldo Aranha, e a repulsa de Filinto Muller. O chefe da repressão tentou impedir a passeata, desacatou o ministro da Justiça interino, Vasco Leitão da Cunha, foi preso e demitido. Em consequência do episódio, foram demitidos também Francisco Campos, ministro titular da Justiça, e Lourival Fontes, diretor do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP). Felisberto Batista Teixeira, diretor do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), foi outro afastado.

Organização da FEB

Os avanços das forças soviéticas, que impulsionavam a luta democrática em todo o mundo, refletiram fortemente no Brasil. O Partido Comunista do Brasil se empenhou com tenacidade na luta anti-fascista e propôs a organização da Força Expedicionária Brasileira (FEB), que lutaria em Nápoles, Itália. Com essa finalidade, o Partido abriu duas frentes de trabalho — reforçou a União Nacional dos Estudantes (UNE) e relançou a Liga da Defesa Nacional, entidade fundada em 1916 no Rio de Janeiro pelos intelectuais Olavo Bilac, Pedro Lessa e Miguel Calmon, sob a presidência de Rui Barbosa.

No dia 28 de novembro de 1943, o governo decidiu organizar a FEB. “Fomos os primeiros a reivindicar a participação militar do Brasil e o fizemos de maneira consequente”, segundo o histórico dirigente comunista João Amazonas. As Comissões de Ajuda, criadas às centenas em todo o território nacional, angariaram donativos, realizaram conferências e promoveram comícios populares. Todo esse trabalho foi coroado com a organização da FEB.

O desembarque do primeiro escalão da FEB em Nápoles, Itália, em 17 de julho de 1944, coroou o trabalho abnegado daqueles brasileiros que olhavam para o futuro e imaginavam o país livre da ditadura do Estado Novo e das ameaças nazifascistas. O Partido Comunista do Brasil mobilizou forças e organizou grandes ações em favor desse objetivo. E, após o término da guerra, enfrentaria seus efeitos.

Denúncia de Maurício Grabois

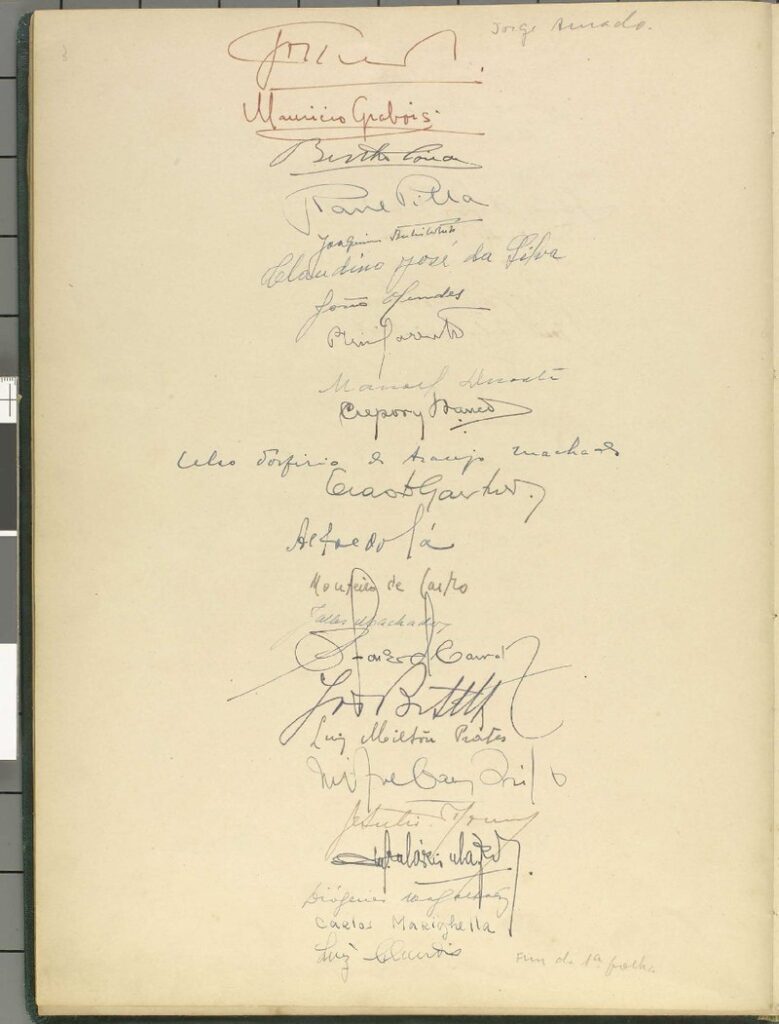

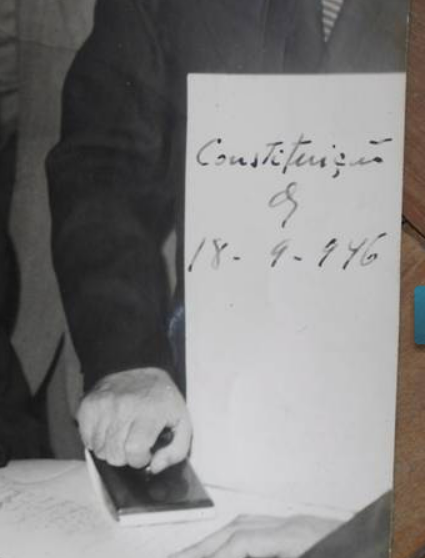

No dia 9 de outubro de 1946, o deputado federal Maurício Grabois – que seria líder da bancada do Partido Comunista do Brasil na Câmara dos Deputados – ocupou a tribuna para denunciar o perigo que a guerra ainda representava. Ele reagiu, indignado, às palavras de Gilberto Freyre (UDN-PE) que, “em nome da consciência universal cristã”, protestou contra a pena de morte imposta aos criminosos nazista julgados em Nuremberg. Grabois disse: “A clemência para com esses bandidos nazistas em Nuremberg poderá significar, para o futuro, a morte de milhões de homens livres.”

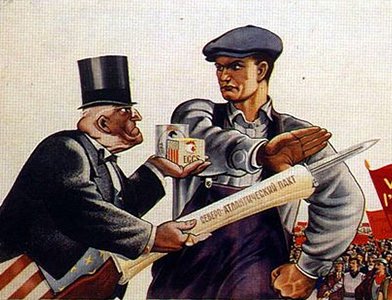

O líder da bancada comunista também denunciou a proibição da entrada de judeus no Brasil pelo governo do general Dutra. “Ainda ressoa o eco das bombas da última conflagração e os mesmos preconceitos, as mesmas perseguições, ainda persistem no cenário mundial”, disse Grabois. “Hoje, após a derrota do nazifascismo, vemos se levantar as tentativas dos imperialistas norte-americanos e seus aliados para reacender a fogueira ateada por Hitler”, afirmou.

Nascimento da “Guerra Fria”

A guerra mostrou ser um negócio lucrativo. Durante os anos da Primeira Guerra Mundial, estima-se que os monopólios americanos obtiveram um lucro líquido de US$ 38 bilhões. Durante a Segunda Guerra Mundial, o lucro líquido foi de US$ 53 bilhões. Logo, uma violenta tempestade se formaria debaixo da calma aparente do pós-Segunda Guerra Mundial. Enormes áreas coloniais e semicoloniais do globo, agitadas com as novas esperanças de liberdade pelo exemplo da vigorosa vitória das forças democráticas, estavam despertando e ameaçando subverter a pesada estrutura do imperialismo. A revolução socialista cintilaria na China e começava a irromper na Coreia.

Eram acontecimentos anunciados como o fim dos tempos, obras de uma “conspiração moscovita”. O mundo capitalista, que se debatia nas garras da crise antes do início da Segunda Guerra Mundial enquanto a União Soviética embarcava em uma era de progresso, armava-se febrilmente para impedir o avanço do socialismo. O mito propaganda da “ameaça comunista” trazia de volta o ramerrame dos velhos chavões que inundaram o mundo pelas ações do nazifascismo no entreguerras. Era o surgimento da nova face do anticomunismo, a “Guerra Fria”.